首 页 / 法律与社会

吴长青:革命伦理与劳动纪律——20世纪50年代初国营企业的劳动激励及其后果

文章来源:《开放时代》2012年第10期。

摘要:“一五”计划时期,中国工业部门的劳动生产率快速提高,而与此同时违反劳动纪律的现象层出不穷。本研究认为,与西欧及苏联工业体制不同,中国国营企业劳动纪律问题的形成原因,既不在于工人既有文化传统与工厂劳动纪律之间的适应性问题,也不在于争夺生产控制权的反抗问题,而是由于当时国营企业治理中所蕴含的革命伦理与这种劳动纪律存在着巨大的张力。革命伦理一方面激发了工人的劳动积极性,提高了生产效率;但另一方面又形成了违反劳动纪律的意外后果。

关键词:革命伦理;劳动纪律;意识形态;革命动员;国营企业

一、成为问题的劳动纪律

1953年,中国开始实行“一化三改造”的过渡时期总路线。伴随着三大社会主义改造运动,工业化进程全面启动。工业结构的调整、国有工业部门的迅速增加,构成了中国社会主义工业化的一个重要特点。到1957年,中国的经济水平、工业部门的劳动生产率迅速提高。1952~1957年,国家工业产值增长了一倍,年增长率为18%(迈斯纳,2005:106)。这一时期可以称为中国社会主义建设的黄金时期。而在此之后的相当长的时期内,劳动生产率都只是缓慢地增长(Field,1983)。

而在工业部门迅速增长、工业生产率快速提高的同时,劳动纪律也成为这一时期的重要问题。一组来自官方的报告显示,在天津国营和地方国营的99个单位,1953年一二月份,工人缺勤196149个工作日,相当于3772个工人两个月没有上班。有的工厂缺勤率达到30%。武汉一个工人三个月缺勤56天。上海调查一个车间12个请病假的工人,其中只有4个是真有病,其余8个是请假去玩,或在家办私事。[1]这种现象在20世纪50年代初期表现得尤为突出。鉴于此,政务院于1954年7月14日颁布了《国营企业内部劳动规则纲要》,要求各国营企业单位巩固劳动纪律。

违反劳动纪律的现象并非中国所独有。在各国的工业化初期阶段,都普遍存在着劳动纪律松弛的现象,也通常都会强调劳动纪律问题。在这一阶段,大批没有工人经历的工人进入到工厂体系中。此时,如何使原有的工作节奏适应新的生产体系就成为工厂管理中的重大问题。对此,汤普森(Thompson,1967)曾经论述道:“向成熟的工业社会的过渡必须有某种劳动习惯的剧烈的再建——新的纪律、新的刺激,以及使这种刺激有效发挥作用的新人性。”无有例外地,这些工厂都会通过推行劳动纪律来加强工厂管理,根除旧有的劳动习惯,并使之适应新的工厂体系。这不只是一种经济任务,也是一种道德任务(鲍曼,2010:43)。推行劳动纪律的重要性,不只是在于它对于生产体系的贡献,更在于它能打造一种适应于工业社会的“工作伦理”。

然而,虽然劳动纪律松弛的现象在各国工业化初期存在着表面的相似性,但是造成这些松弛现象的原因,以及推行劳动纪律的侧重点却是遵循着不同的逻辑。

二、既有的解释路径

对于劳动纪律问题的讨论,至少有两种不同的解释。一种传统以汤普森为代表,强调工人的生活经历、文化传统在工业社会中的作用。这一解释倾向于把劳动纪律的问题归因于工人既有的劳动习惯、文化传统与工厂生产之间的适应问题,具体表现为不同生产节奏之间的协调问题。另一种传统则认为,劳动纪律问题的出现主要不是由于工人自身的文化传统,而是工厂的管理控制。这一解释围绕着泰罗制展开,把劳动纪律问题看作是工人与管理者之间对生产的控制权之争夺。

(一)文化适应:协调“生产节奏”

在首先开启工业化传统的英国社会,劳动纪律问题主要表现为传统的劳动习惯与工厂的劳动纪律之间的矛盾。这种矛盾的核心在于工作场所的“生产节奏”。在汤普森所描述的英国工人阶级形成的过程中,工人的生活经历决定了他们倾向于一种不同于工厂的工作节奏。首先,英国家庭工业及转包制的生产传统,是一种尚未被纳入到工业管理中的生产体系,它的家长制的管理方式和工业生产中的“管理者—工人”的管理方式完全不同(Bendix,1956:55;Pollard,1968:43,52;布雷弗曼,1978:57)。其次,在这种生产传统中,劳动伴随着不规则的停歇,遵守的是以任务而非时间为工作节奏的标准(Thompson,1967)。再次,在这种生产传统中,工人的工作伦理并非追求效益最大化的经济理性,而是追求满足、规避风险的道义经济(Bendix,1956:35-36;汤普森,2001:412)。

但是,这种工作伦理又是非常不稳定的。随着工业化的推进,大量工人进入城市工厂。由于传统劳动习惯的影响,工人们既有的工作节奏并不能与工厂生产节奏相吻合。于是,推行劳动纪律便成为一个重要内容。这种以推行劳动纪律建立工作伦理的方式,是通过以下四种机制来完成的:

首先是“惩罚机制”,这一模式的典型特征是“萝卜加大棒”,对违反劳动纪律的予以罚款、解雇等处罚,而对于遵守劳动纪律的则给予奖励(Gouldner,1954:212-214;Pollard,1968:218;汤普森,2001:414-415)。其次,工厂机器的“技术治理”,通过把人的技术转移到机器身上而实现去技术化,通过去除技术的优越性,以及工序的衔接、机器自身的调节而对妇女、儿童进行有效的纪律控制(马克思,2004:482-483;汤普森,2001:415-417)。再次,通过“时间机器”,把一种外在的强制转化为内在的强制(Thompson,1967)。芒福德曾经把“时钟”看作是资本主义工业中最重要的机器(芒福德,2009)。时间机器之所以能够发挥作用,不仅仅是因为时钟的出现,也因为一系列福利计划的保障。如一些西欧国家工厂里工人宿舍的出现,减少了上班路上的时间,使上班时间更加准备可控,工人也变得更加准时(马赛厄斯、波斯坦,2003a:577)。第四,也是最为重要的机制是“宗教”这一道德机器。新教卫斯理宗受到底层工人的信奉,这一教义把遵守劳动纪律看作美德。违反劳动纪律便不只是解雇的问题,更是要遭受地狱之火的问题(汤普森,2001:422,427)。这四种机制都把工人如何适应“工作场所的生产节奏”作为劳动纪律塑造的重点,并以此培养工人守时、勤勉的工作伦理。

(二)管理控制:争夺“生产控制权”

文化的解释虽然能够从生产节奏的适应角度来解释劳动纪律问题出现的原因,但是却并不能够解释为什么在经历了相当长时间的适应之后,劳动纪律问题仍然会出现。这在苏联的工业史中就有明显的表现。

与西欧工业社会类似,苏联的社会主义工业体制中同样存在着缺勤、旷工、磨洋工等违反劳动纪律的现象(Filtzer,1996)。但是这种看似相同的劳动纪律问题,至少在两个方面和西欧并不相同:一是与农村持续的纽带联系;二是政府的作用(马赛厄斯、波斯坦,2003b:362)。

早在沙俄时期的工业化阶段,工人与农村之间就表现出比西欧更强的纽带关系,这使得以解雇来巩固劳动纪律的办法并不能像西欧那样有效。这一状况在苏联社会主义工业化时期同样存在。苏联工业由于面临着劳动力短缺、高流动率的问题,而非常谨慎地使用解雇手段(Filtzer,1996)。但是与农村的持续联系只能部分地解释这一阶段懒散的工作文化。如果说早期阶段的工人和农村保持着联系,那么在20世纪50年代以后苏联早期工人及其后代已经具备了城市生活经历,为何仍然存在着这种违反劳动纪律的现象?这需要从工厂管理控制的角度来研究。

苏联在1932年后就开始推行劳动纪律制度,但它不是由政党而是由经理阶层负责的。[2]这主要是基于两种原因:一是职工流动率太高,以至于教育和发动职工的努力无法实现;二是党组织本身缺乏人手,又不够严密。所以,工业管理中的经理阶层就被赋予了更多对工人实施惩罚的权力,并且得以利用更大的工资差别和计件工资制度去对工人进行物质刺激(华尔德,1996:125)。

但是这种泰勒制管理本身同样引起了工人的反抗[3]。这种反抗不是表现为大规模的罢工与游行,而是缺勤、旷工以及换工作等对工作时间的消极利用。其原因在于:一是暴力镇压使公开的集体反抗不再可能;二是泰勒制的实行使工人更加原子化;三是泰勒制虽然弱化了工人集体的力量,却提高了个人对工作的控制能力,使得消极怠工成为反抗的可能。工人这种对工作时间消极利用的现象构成苏联体制中劳动纪律的重大问题,同时也是苏联经济长期衰退趋势的一个根源(Filtzer,1996)。

在苏联工业管理体制中,劳动纪律问题的出现已经不再是“文化适应”问题,而是工人为了争夺生产控制权而采取的一种个体式反抗。因此,苏联工业体制中的劳动纪律,便不仅包括文化适应上的问题,还包括跳厂、消极怠工等反抗形式。

(三)革命伦理:意识形态与革命动员

应当说,中国社会主义工业化早期,尤其是“一五”计划期间的管理体制是对苏联体制的一种借用,通过开展劳动竞赛以及推行劳动纪律来提高劳动生产率(迈斯纳,2005:107)。但是,在这些策略相似性的背后,却有着不同的内在动力。中国社会主义工业的劳动纪律问题的由来及其治理策略,都与中国的革命伦理有着不可分割的联系。

首先是革命意识形态。和西欧社会不同的是,中国与苏联社会主义工业都存在着“预算软约束”问题,企业受到“资源约束”,而非“需求约束”(科尔奈,2006)。因此,经理人员倾向于积蓄固定资金、增加机器部件和原材料的储存、扩大职工人数。经理人员可以在完全不考虑费用的情况下增加劳动力(华尔德,1996:35)。但是,中国体制与苏联体制又具有差异。与苏联工业面临劳动力短缺的问题相反,中国存在着大量的剩余劳动力,这些剩余劳动力在社会主义工业化初期快速地成为“新工人”进入到工业体系中(Walder,1984)。因此,一方面,在面对劳动纪律问题上,虽然中国与苏联同样谨慎地使用解雇手段,但是在中国更多地是从意识形态的角度考虑,而非如苏联那样基于劳动力短缺的考虑。另一方面,中国工人并不像苏联工人那样对生产具有控制权。中国工厂领导也无需展开获得生产程序控制权的斗争(华尔德,1996:41)。在工人依附于工厂单位的情况下,违反劳动纪律的现象需要考虑到意识形态的因素。

其次是革命式动员。革命式动员是中国与苏联体制区别于西欧工业体制的另一个重要方面。中国和苏联都是在经历了革命斗争的基础上建立起社会主义工业体制。革命之后的工业化运动,也同时延续了革命时期“服从纪律”的要求与牺牲精神。在日常的工作与生活中,也包含引用军队的比喻:劳动战线、社会主义劳动英雄、生产斗争等(科尔奈,2006:54)。然而,在具体的生产实践中,苏联与中国却走向了不同的方向。在苏联体制中,政党组织只是在有限的范围内发挥作用,经理人员被赋予更大的奖惩权力,通过将生产成果与物质利益挂钩而实现经济刺激。而在中国的企业中则成功建立起一个基层的党组织。大批退役军人和政工干部加入并组织工厂,他们不但试图展开在苏联不能组织起来的群众动员,而且试图依照管理农村与军队的经验来管理工厂,推进劳动纪律的建立、塑造社会主义的工作伦理(华尔德,1996:125-126)。

因此,中国社会主义初期革命伦理在推进社会主义工业劳动纪律的过程中起到了重要作用。而在具体的工厂实践中,革命伦理与劳动纪律之间又发生了复杂的作用,而这种作用是华尔德的经典研究没有注意到的。本研究着重从革命意识形态与革命动员两个方面来分析,革命伦理如何促成了中国社会主义工业的劳动纪律问题。

本研究所引用的经验材料,主要有两个来源:一是20世纪50年代的报纸,主要是《人民日报》和《工人日报》。二是20世纪50年代出版的意识形态小册子,主要是集中宣传劳动纪律的官方出版物。这两种官方的出版物,为本研究提供了大量关于意识形态与革命动员的内容,因此能更有助于理解革命伦理是如何与劳动纪律发生作用的。这也是笔者选择这两种材料作为分析对象的原因。

三、意识形态的边界

在华尔德的研究中,中国工业中劳动纪律的松懈主要表现在“文革”及其后的一段时期,而在“文革”之前的时期,劳动纪律能够得到有效的推行。华尔德认为,“文革”之后,由于物质刺激的冻结影响了工人及管理人员的积极性,同时政治上的宗派斗争使领导干部不愿再为加强劳动纪律做出努力(华尔德,1996:218,231)。

笔者在两个方面对华尔德的结论提出质疑。其一,虽然“文革”及其后,劳动纪律难以纳入工厂的议程,但是劳动纪律问题的出现并不是从“文革”开始的,在20世纪50年代就已经表现出来。这一时期所表现出来的劳动纪律问题,更多是通过意识形态“划分”劳动类型产生的。其二,在20世纪50年代初,虽然物质刺激对工人的生产积极性起到重要作用,但是这并非国营企业塑造劳动纪律强调的重点。国营企业劳动纪律强调的重点在于培养一种“正确的劳动态度”,一种将国家利益放在首要位置,并且与各种资本主义式的劳动态度划清界限的劳动态度。

(一)正确的劳动类型

20世纪50年代初的中国国营企业,虽然同样存在着各国工业化初期普遍存在的缺勤、旷工等问题,但却是由不同的原因所引起。它的核心已经不再是工作场所中的“生产节奏”,而是体现在生产、生活与思想中的“意识形态”。这种意识形态把与国营企业生产无关的活动看作是属于资产阶级的、不正确的、违反劳动纪律的。

1954年11月6日《人民日报》第3版发表了一篇名为《巩固劳动纪律是党组织的重要任务》的文章,对违反劳动纪律现象的成因作了分析:

新近补充到工人阶级队伍中来的新工人,保留了更多的非工人阶级的思想意识,违反劳动纪律的现象更为严重。他们一时还不能将自己的命运自觉地同社会主义的国营企业紧密的联结起来,在思想上和生活上同社会上的小生产或资本主义经济保持一定的联系。有的工人是把工厂当作临时的“避难所”或旅店来看待的。他们经常由这一工厂跳到那一工厂,专去寻找国家的便宜,或者白天在国营工厂怠工、打瞌睡,保存着精力,夜间到私营工厂去加班生产。有的原是农民,年景不好时来到工厂“避难”,秋天丰收时就想回家去收庄稼。

有些工人时常旷工,给企业带来重大的损失:生产计划被迫打乱,不能完成生产任务。这些人旷了工在家里干什么呢?有的去铲地、打鱼、种瓜;有的去买卖东西。他们旷工做这些事只是因为比在工厂挣工资收入多。从这些人旷工的原因来看,是由于他们受了资本主义思想的侵蚀。

在一些新入工厂的青年工人中,违反劳动纪律的现象特别严重,这是因为他们没有劳动的习惯,没有经过劳动生活的锻炼,喜好玩耍,到处游荡,以致不能聚精会神地进行生产。有的青年工人下班后跳舞跳到深夜,第二天当然没有精力好好生产。好玩,贪图享受,这也是一种资本主义思想的影响。

所以,工人违反劳动纪律的现象是一种资本主义思想影响的表现,要巩固劳动纪律,必须批判工人中的资本主义思想影响,提高工人的共产主义觉悟。[4]

这篇报道指出了三种工人违反劳动纪律的现象:一种是传统工人,他们是在工厂之间,尤其是在国营企业与私营企业之间劳动;第二种是由农民进入工厂的工人,他们在国营工厂与个体经营之间进行劳动;第三种是没有劳动经历的青年工人,他们在劳动与娱乐之间的关系上出现问题。

在国营企业的类型学划分中,国营企业中的劳动属于正确的劳动类型,而在国营企业之外的劳动则属于资本主义的劳动,是应当消灭的。以上三种违反劳动纪律的现象,不是因为工人的“文化适应”问题,也不是因为他们要“反抗控制”,而是因为他们受到资本主义思想的浸染。也因此,当时国营企业推行劳动纪律的侧重点就和西欧及苏联工业体制中的方式大不相同。

在上述同一篇报道中,作者列举了鞍钢大型轧钢厂对一个违反劳动纪律的工人进行思想改造的例子:

(鞍钢大型轧钢厂)加热工段的工人刘庆阁一贯违反劳动纪律,工段行政领导人认为对他实在没有办法,只有开除了事。支部和他谈话,起初也不生多大效果。他说:“这些道理我全懂,就是在炉前嫌热,不愿意干。”后来群众在一期黑板报上写了一篇批评他的稿子。稿子的内容是叙述他从在外厂学习,直到本厂开工生产,一贯不好好工作,不听班长指挥,夜班睡觉,迟到早退,在他当班时造成钢料沾炉的事故。稿子的结尾有一段话:“刘庆阁,你听言:不要依仗你的大车店,赶快回头好好干。资本主义思想快除掉,回到工人阶级队伍里边。”稿子写的“不要依仗你的大车店”是怎么回事呢?因为刘庆阁家里开着一个大车店,他经常向人吹嘘,他在家里吃的比在食堂怎么好,他不做工也不要紧等等,原来他家里的大车店就是他不好好生产、经常违反劳动纪律的靠山。这篇稿子批判了他的资本主义思想,指出了资本主义没有前途,不能指靠,唤醒了他的社会主义觉悟,因而发生了应有的效果。经过这次批评后,刘庆阁转变了,与从前迥然不同了,不仅遵守纪律,好好生产,而且积极参加党所领导的宣传工作,画宣传画,写黑板报,批评别的不遵守劳动纪律的工人。[5]

从材料可以看出,在国营企业看来,许多人违反劳动纪律是因为他们从事了国营企业之外的其他类型劳动。因此,推行劳动纪律的关键在于“割掉资本主义的小尾巴”。此时问题的核心并不仅限于生产领域,而且涉及到生产领域之外的生活及思想领域。

(二)正确的劳动态度

指出资本主义式劳动的错误,也暗含了物质利益刺激对生产积极性提高并不是国营企业所强调的。在中国共产党看来,积极的劳动态度,不是来源于物质利益的刺激,而是来自于“正确的劳动态度”,其重点正是要把国家利益与个人利益结合起来。

《工人日报》1954年3月26日组织了一个“大家讨论”的专栏,名为《为谁劳动(谈谈个人利益和国家利益的关系)》,请来自不同地方的工人读者发表关于个人利益与国家利益关系的评论。这些讨论文章的标题分别为:干活光是为了挣工资吗?光为自己着想就会损害国家利益;现在劳动是为了国家也是为了咱们自己;“给多少钱干多少活”的想法为什么不对?做小生意就会离开工人阶级的队伍;国家利益就是我们全国劳动人民共同的利益。[6]

从这些带有观点倾向性的标题中可以看出,当时把以物质利益刺激调动工人积极性的做法看作是错误的,把从事社会主义生产劳动之外的其他经济活动都视为对工人阶级,以及国家利益的背叛。因此,进行劳动纪律改造,首先是要从思想上扭转人们对劳动的看法,培养正确的劳动态度。只有正确的劳动态度与正确的人,才可能带动劳动积极性,提高劳动生产率。

但是,这又带来另外一个需要解释的问题:随着社会主义国有化进程的推进,20世纪50年代逐渐完成了资本主义工商业改造,以及农业的合作化运动,随着工厂劳动力越来越多,跳厂越来越不可能,工人越来越依附于国有企业单位。那么,这是否意味着工人不再受到资本主义思想的浸染,从而遵守劳动纪律呢?

事实上,意识形态的宣传以及社会的改造运动,并没有从根本上根除违反劳动纪律的现象。国营企业管理中的“革命伦理”还表现为一种革命动员。这种革命动员的存在,虽然在开展劳动竞赛从而提高劳动生产率方面起到重大作用,但是也恰恰是这种动员,使得违反劳动纪律的现象成为一种常态。

四、革命动员的悖论

华尔德指出,中国与苏联革命体制不同的地方在于:在中国,国营企业是由大批退役军人和政工干部进入工厂组织生产,从而完成了苏联体制下所不能很好完成的生产动员与群众动员(华尔德,1996:125-126)。华尔德同时指出,正是由于“文革”时期这些军管人员从工厂中撤出,才使得当时的劳动纪律问题尤为突出,以及导致劳动生产率下降(华尔德,1996:231)。然而,中国工厂的军人与政工干部背景虽然和20世纪50年代的劳动生产率提高相吻合(Field,1983),但是华尔德却忽视了两个问题:一是这种劳动生产率的提高并不是由于这些军管人员执行了“铁的纪律”,而是得益于组织劳动竞赛等生产动员而取得的;二是这种革命动员存在着一种内在地瓦解劳动纪律的倾向。

(一)劳动竞赛

20世纪50年代初的中国工业体制继承了苏联的工业经验[7],以及中国在革命根据地时期的劳动竞赛经验,并将这种形式运用于工厂管理中。但是,这种劳动竞赛虽然使工人获得了一种社会主义的劳动态度,使劳动生产率大为提升,但却是以违反劳动纪律为代价的。一篇赞扬社会主义劳动模范的讨论文章,举出了这样一个例子:

咱们都知道劳动模范赵桂兰,当她发现雷汞爆炸就会炸坏工厂的时候,为了保护国家利益,宁肯自己被炸坏也不肯扔掉雷汞;潘长有为了缩短修炉时间,提高生产,第一个冒着摄氏七百度的高温钻进马丁炉里去修理……咱们工人中这样的英雄模范人物很多,他们把国家的利益放在前面,在必要的时候甚至不惜牺牲自己,他们显现了工人阶级的高贵品质,他们是咱们的学习榜样。[8]

而另一篇批评违反劳动纪律现象的文章,举出了这样一个例子:

大连机床厂铣工车间安装一台新式空气锤,说明书上明白规定不能用来打胎模活,可是车间干部、工人只顾赶任务,把胎具活和温度还没有烧好的料都放在上面打,结果这台新空气锤只用了一个月就损坏了,以后几乎月月都发生事故。[9]

从这两则材料来看,为提高劳动生产率的劳动竞赛可以同时产生两种截然不同的后果。在“劳动模范”和“违反劳动纪律的人”之间并没有一个绝对的界限,他们之间可以轻松地转化。这部分地说明了为何在劳动生产率得以提高的同时,违反劳动纪律的现象仍然存在着。

除此之外,在劳动竞赛中还存在着另外一种违反劳动纪律的可能性。这种可能性在于,对劳动生产率提高的强调,并不能自然地等同于社会主义劳动态度的提高,前者甚至可能会对后者产生否定性影响。

比如,一则材料说明了在劳动竞赛中,追求劳动生产率并不必然是为了国家利益,而只是为了自身的荣誉与经济利益,从而形成一些违反劳动纪律的现象:

少数工人在生产中弄虚作假。他们为了什么呢?为了争红旗、夺锦标,为了多拿工资、多拿奖金。[10]

从以上可以看出,中国的革命动员在生产中并没有起到纪律约束的作用,而是在组织劳动竞赛以获得社会主义劳动态度和劳动生产率提高中,形成了破坏劳动纪律的意外后果。

(二)群众运动

1951~1952年,国家在党政机关工作人员中开展了“三反”运动,在私营工商业者中开展了“五反”运动。在“三反”、“五反”后期,国家再次发起了“民主革命补课”的群众动员。这些群众运动采取共产党在革命根据地时期的运动经验,巩固了国营经济的基础,以及工人阶级的领导地位(林超超,2010)。但是,这些群众运动的开展,却形成了违反劳动纪律的意外后果。

根据北京市私营企业劳资争议案件的统计数据(见表1),1949~1955年工人违反劳动纪律问题成为最主要的劳资争议案件类型。其中,1952年与1953年工人违反劳动纪律现象显得尤为突出。

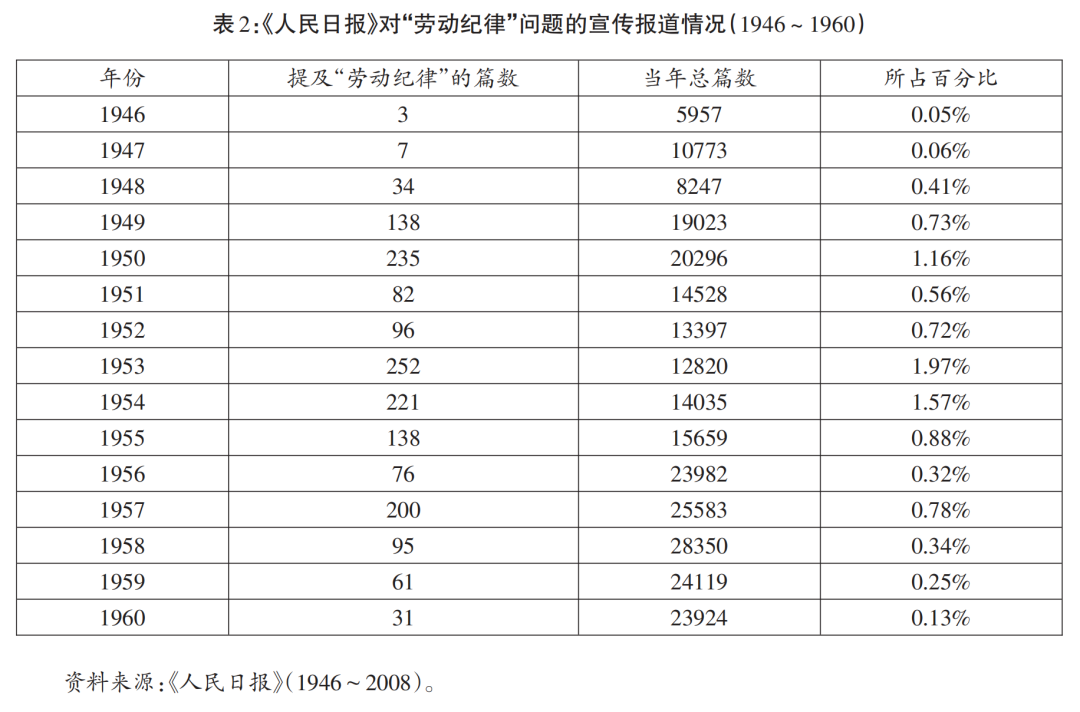

针对这种违反劳动纪律的现象,国家也给予了相当的重视,通过大量的宣传来纠偏。笔者通过对《人民日报》的内容进行检索发现,1953~1954年,国家对劳动纪律问题进行了大量的报道与宣传(见表2)。

一些官方意识形态的小册子,也对当时违反劳动纪律的现象进行了描述:

不听从车间主任、工长、班长、小组长的调动和分配的工作。有个别的工人,竟在班长分配他的工作时,拒绝接受,并且说:“班长是官僚主义,干活要自觉自愿啊!”在分配工作不如意时,采取消极怠工的错误态度,甚至大吵大闹,关上车走了。[11]

当时劳动纪律问题的严重性,恰恰来自于当时群众运动的高涨。“三反”、“五反”运动,“民主革命补课”等群众运动,虽然提高了工人的领导地位,但是也促成了工人“极端民主”的观念,这使得工人把一些工业生产中必要的管理当成了官僚主义。

在三反运动、民主补课和反官僚主义运动中,由于对工人进行的民主教育不够,使一部分工人发生了误解,产生了极端民主的倾向。有的工人说:“工厂是人民的了,为什么不可以随随便便。”武汉一个工厂,要建立禁止在生产时间不请假外出的制度,却遭到了部分工人的反对。他们说:“连出入的自由都没有了,这还叫当主人。”有的人把上级的领导权、管理人员的管理权、工程技术人员的指挥权,都看成是“官僚主义”。这样,就造成了许多严重的混乱现象。[12]

由于担心被扣上“官僚主义”的帽子,工厂领导干部对违反劳动纪律的现象并没有采取严肃的纪律处分,而是采取一种放纵式的管理方法:

让我们看看天津电工二厂过去是怎样对待违犯劳动纪律的。有的工人违犯劳动纪律,班组长找工人个别谈话,但是由于害怕工人给自己扣“官僚主义”的帽子,从来不敢进行严厉的批评;解决不了问题,就只得向车间主任禀报。车间主任提个意见请厂长批示,厂长又照例批给人事科办理,人事科觉得不好办,就转给工会对工人进行教育。就这样你推我,我推你,谁也不负责;表现出我们的企业领导者,对于国家和人民委托给他的管理生产的无能,就是怕犯“官僚主义”。[13]

当时的工会也站在工人立场上与行政作斗争。这种工会立场某种程度上也促成了违反劳动纪律现象的出现,并在后来的工作中遭到批判。

工会干部片面理解了工会是保护工人群众利益的,于是出来一个所谓工会干部的“具体立场”问题,错误地认为工会就是给工人争福利的。天津制革厂第三制鞋部前届工会委员会(现已改选)就是受到这种思想影响比较典型的一例 。他们认为“工会搞生产挨骂,搞福利才能建立威信”。在去年进行生产定额工作时,行政方面提出一个定额草案,交工人讨论,工人嫌高,工会主席竟提出“向行政斗争到底”的口号。后来,行政根据工人意见,把定额减低了,工会主席就宣布“斗争胜利了”,完全站在和行政对立的立场。工会对于破坏劳动纪律的分子,也一贯采取毫无原则的袒护态度。如工人没病,硬要医生给开病假证明,医生不肯;工会了解了这个情况,不但不教育工人,工会主席反而亲自去对医生说:“你看差不离就给开吧。”[14]

从以上分析来看,如果说劳动竞赛是一种生产动员,那么群众运动则是一种政治动员。如果说劳动竞赛使管理者出于劳动生产率提高与社会主义劳动态度培养的原因,而采取“放纵式的管理”从而产生忽视劳动纪律的问题;那么,群众运动则使管理者出于自身安全的考虑而采取一种放纵式管理,更导致了工人过分强调政治态度而相对忽视劳动纪律。

五、结论

中国的社会主义工业化初期与其他国家所经历的工业化早期阶段类似,都面临着如何使工人适应现代工厂体系的问题,都试图建立劳动纪律以提高劳动生产率、倡导一种新的工作伦理的可能性。但中国20世纪50年代初国营企业劳动纪律的内在发生逻辑,却与西欧及苏联工业体制并不相同。

首先,劳动纪律不再被简单地看作是从传统劳动习惯到现代工业秩序的“文化适应”问题,也不再被看作是反抗既有工业体制的争夺生产控制权问题,而是被作为意识形态的问题来处理。这种处理关注的核心不只是限定在工作场所,而且包括了工作场所之外的生活领域,以及个人的思想层面。它把与国营企业劳动无关的劳动或活动看作是资本主义式的,是由于受到资本主义思想浸染所引起的。因此对这种劳动纪律问题的调整,其着力点在于强调一种正确的劳动态度,而不是简单地采取物质激励的方式。

其次,劳动纪律问题不仅是由意识形态的界定所引起的,也是由革命动员所引起的。革命动员本来是要确立工人阶级的地位、激发工人的劳动积极性,但是这种动员本身却导致了破坏劳动纪律的意外后果。劳动竞赛虽然使工人提高了劳动生产率,但是它一方面使工人为了追求生产率而忽视劳动纪律,另一方面也使管理者对劳动纪律的强调持一种放纵态度。群众运动虽然巩固了工人阶级地位,但是也客观上激发了工人极端民主的观念。这使得工人过于强调政治态度而忽视劳动纪律,另一方面也使得管理者出于个人安危而采取放纵式的管理。这些说明,革命动员本身并非如华尔德所认为的带来了劳动纪律的执行,相反,革命动员本身具有破坏劳动纪律的意外后果。

也正是由于革命伦理的影响,在“一五”计划之后的相当长一段时间中,劳动纪律逐渐被忽略,很难被纳入到工厂管理的进程中,工业部门劳动生产率也只是缓慢地增长。

参考文献、注释:

阿·巴舍尔斯特尼克,1953,《论社会主义劳动纪律》,邹宁译,北京:工人出版社。

鲍曼,2010,《工作、消费、新穷人》,仇子明、李兰译,长春:吉林出版集团有限责任公司。

布雷弗曼,1978,《劳动与垄断资本——二十世纪中劳动的退化》,方生等译,北京:商务印书馆。

华尔德,1996,《共产党社会的新传统主义》,龚小夏译,香港:牛津大学出版社。

科尔奈,2006,《社会主义体制——共产主义政治经济学》,张安译,北京:中央编译出版社。

林超超,2010,《新国家与旧工人:1952年上海私营工厂的民主改革运动》,《社会学研究》第2期。

马克思,2004,《资本论》第1卷,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,北京:人民出版社。

马赛厄斯、波斯坦(编),2003a,《剑桥欧洲经济史》第7卷上册,徐强等译,北京:经济科学出版社。

马赛厄斯、波斯坦(编),2003b,《剑桥欧洲经济史》第7卷下册,王文捷等译,北京:经济科学出版社。

迈斯纳,2005,《毛泽东的中国及其后:中华人民共和国史》,杜蒲译,香港中文大学出版社。

芒福德,2009,《技术与文明》,陈允明等译,北京:中国建筑工业出版社。

汤普森,2001,《英国工人阶级的形成》,钱乘旦等译,南京:译林出版社。

Bendix, Reinhard, 1956, Work and Authority in Industry: Managerial Ideologies in the Course of Industrialization, NewYork: John Wiley & Sons.

Field, Robert Michael, 1983, “Slow Growth of Labour Productivity in Chinese Industry, 1952-1981,” The China Quarterly, Vol. 96.

Filtzer, Donald, 1996, “Labor Discipline, the Use of Work Time, and the Decline of the Soviet System, 1928-1991,” International Labor and Working-Class History, No. 50.

Gouldner, Alvin W., 1954, Patterns of Industrial Bureaucracy, New York: The Free Press.

Pollard, Sidney, 1968, The Genesis of Modern Management: A Study of the Industrial Revolution in Great Britain, Baltimore, Maryland: Penguin Books.

Thompson, E.P., 1967, “Time, Work Discipline, and Industrial Capitalism,” Past & Present, No. 38.

Walder, A.G., 1984, “The Remaking of the Chinese Working Class, 1949-1981,” Modern China, Vol. 10, No. 1.

[1]工人出版社(编):《巩固劳动纪律》,北京:工人出版社1953年版,第85页。

[2]在沙俄时期,政府和社会对商业阶层就有一种敌视态度,他们并不十分注重经济效率,而是尽力维持大多数人的忠诚(马赛厄斯、波斯坦,2003b:362)。在苏联时期,整个工业化进程更是由政党来推动,并且依靠招募与培训工人来完成整个工业化进程(Bendix,1956:7)。有趣的是,培训工人的责任主要不是由政党,而是由经理阶层来承担的。虽然列宁提出在革命后管理政府与工业要有一个转变,即提出由工人进行“直接管理”的理念,但是这种理念并没有提供一个行动的指南。列宁指出苏联政府要利用“资本主义所有好的东西”,比如劳动纪律、泰勒制、计件工作、劳动竞赛(Bendix,1956:191)。

[3]反抗的原因在于:在苏联早期阶段,经历了沙俄工业化阶段、苏联革命以及新经济政策的老工人已然构成工人阶级的一部分,高流动率、缺勤以及极度懒散的态度,已经是他们工作文化的一部分。另外,在20世纪30年代以前,许多工人已经对他们工作的组织与强度享有较大程度的控制,这种控制的习俗使他们能够帮助自己抵抗泰罗制(Filtzer,1996)。

[4]《巩固劳动纪律是党组织的重要任务》,载《人民日报》1954年11月6日。

[5]同上。

[6]《为谁劳动》,载《工人日报》1954年3月26日。

[7]劳动竞赛并非中国所独有,它曾在苏联工业生产中起到相当大的作用。列宁曾经指出,提高生产率的最重要的条件,就是建立劳动者自觉的纪律和组织社会主义竞赛(阿·巴舍尔斯特尼克,1953:12)。在苏联的实践中,苏联体制更多是通过组织劳动竞赛来获得社会主义的劳动态度,以及提高劳动生产率。斯大林指出,“竞赛的好处,就是它把人们对劳动的看法根本转变过来了,因为它把劳动从以前被认为是卑鄙的、沉重的负担变成荣耀、光荣、英勇和勇敢的事业”(阿·巴舍尔斯特尼克,1953:17)。在列宁等人的观念里,以开展劳动竞赛的方式建立劳动纪律,完全不同于泰勒制与福特主义所谓“科学”的纪律,因为前者在最大程度上发挥了工人的主动性与创造性。

[8]天津市总工会(编):《巩固我们的劳动纪律(王秀珍思想讨论选辑)》,天津通俗出版社1953年版,第43页。

[9]辛洛:《劳动纪律讲话》,北京:工人出版社1954年版,第14页。

[10]同注[8],第38页。

[11]同注[1],第56页。

[12]同上,第58页。

[13]同上,第60页。

[14]同上,第61~62页。

网站编辑:李鑫润