首 页 / 法律概念

文兵 | 德语Recht的翻译:汉语哲学面对的一个具体困境

全文载于《语言战略研究》2024年第2期。

Keyword:Recht; law; rights; legal rights; Hanese philosophy;

汉语哲学不仅是要让汉语讲哲学,或是让哲学说汉语的问题,更重要的是对语言、意识、世界三者之间的复杂关系进行深入的思考。语言并非如实证主义所说的那样,语词的意义仅在于它所指称的对象,这种观点把语词完全看成是透明的、确定的。词作为语言系统中能够独立运用的最小单位,附着于概念,也成为思维的最小细胞。概念的不同决定了不同的思维过程和思想内容,由此构建出不同的思想秩序。“汉语哲学”一词暗示了它与建立在不同的语言系统之上的哲学表达之间存在着隔障。理论所探讨的问题可能是普遍的,但人们身处不同语言系统,词语所表达的概念却并不是统一的、明确的,因而对于问题的呈现和思考又往往存在差异。这种情形不可避免,但无论是语言还是观念,都不是独立地发展着的,而是受制于现实生活和历史发展。因此,语言、意识、世界之间的复杂关系,也并非如后现代主义所说的那样,话语的对象只是由话语建构起来的。

语言、意识和世界之间的复杂关系,可以通过翻译这个切入点进行探讨。不同语言系统之间的交流往往涉及一些关键语词的翻译问题。汉语哲学并不将如何翻译作为其主要关切,而是追问:“为什么与其对应的概念和词语先前在汉语里面不存在,相应的观念在汉语思想中也付之阙如,而这种缺乏揭示了关于世界的何种认识和理解。”(韩水法2018)这一疑问应该是对于汉语哲学的方法论的高度自觉,但是在关涉到一些政治文本时,某些语词的翻译可能就并非那么无所谓了。语言翻译是为了跨越不同文化之间的鸿沟,不能仅停留于揭示他者如何认识和理解世界的层面,还应深入揭示这种语言秩序和观念秩序背后的现实基础和历史发展。这里可就德语中的Recht一词来加以说明。

一、Recht与“法”

在德语中,Recht与Gesetz之间既有联系又有区别。在其他一些语言如拉丁语、法语、俄语中,都有分别与之对应的两个词,与Recht对应的是jus/droit/право,与Gesetz对应的是lex/loi/закон。与Recht对应的这一组词,除了包含“权利”“正义”“公平”等含义外,还指法律的整体及基础;而与Gesetz对应的这一组词,主要指具体的法律条款,涉及的是制定法。但汉语与英语中都没有这样的区分,这就给翻译带来了困难。奥地利著名法学家凯尔森(2017:131)从分析的法律实证主义出发,批评英语中用law和right来分别指称法律与权利,认为这是一种二元论;而德语的Recht与法语的droit则同时包括了这两层意思,只是人们又在其中区分出“客观意义上的”与“主观意义上的”,分别与英语中的“法律”(law)和“权利”(right)相对应。他坚持认为,只要肯定权利先于法律,就仍然没有摆脱这种二元论。凯尔森的批评也从另一方面透露出德语的Recht与法语的droit所包含的多层含义。

德国著名哲学家阿克塞尔·霍耐特(2013:117)的一段话,启发我们值得对Recht一词多加考察:“主体的权利(subjektivenRechten/individual’s right),从一开始就组成了现代法治体系(Rechtssystems/legalsystem)的核心要素,它不仅包括了契约自由的权利(Recht/英文版在此处没有译出该词),而且首先是个人对财产的权利(individuelle Recht/individual’s right)。”1在这段话中,霍耐特将Recht的概念分出两层含义,即凯尔森所说的“主观意义上的”和“客观意义上的”,也就是有些学者所区分出的“主观法”与“客观法”。显然,这两层含义的区分是重要的,尤其对于现代法治体系而言,诚如霍耐特的这一判断。

当涉及一些重要的翻译文本,例如马克思、恩格斯的《共产党宣言》(以下简称《宣言》)时,人们更加强调翻译的准确性、明确性和一贯性,因为其早已成为政治领域最基本的文献。至于探讨其背后的文化背景和语言传统之差异,虽然必要但并非重点。我们在探讨西方哲学中的“Being”这个概念时,对于如何翻译,尽可在学理层面上宽容对待;但在翻译马恩著作中类似Recht的语词时,则不可以像这样彰显译者的主观性。就Recht本身来说,它不仅具有多层含义,汉语中无法找到一个完全对等的、现成的词来把这些含义尽收其中;而且,这些含义又是相互关联的,译者在翻译时也不能十分确切地知道究竟在哪层意义上使用;再有,即使可以用不同的词来表达不同含义,但这样或许也就失去了原作者在论述时可能保留的不同含义之间的逻辑关联。

《宣言》作为政治类文献,其翻译有更高的要求。其中关于法与法律有一段被广为引用的话,就涉及Recht这一概念:

你们既然用你们资产阶级关于自由、教育、法【1】(Recht/law/droit/праве)等等的观念来衡量废除资产阶级所有制的主张,那就请你们不要同我们争论了。你们的观念本身是资产阶级的生产关系和所有制关系的产物,正像你们的法【2】(Recht/jurisprudence/droit/право)不过是被奉为法律【3】(Gesetz/law/loi/закон)的你们这个阶级的意志一样,而这种意志的内容是由你们这个阶级的物质生活条件来决定的。2(马克思,恩格斯2009:48)

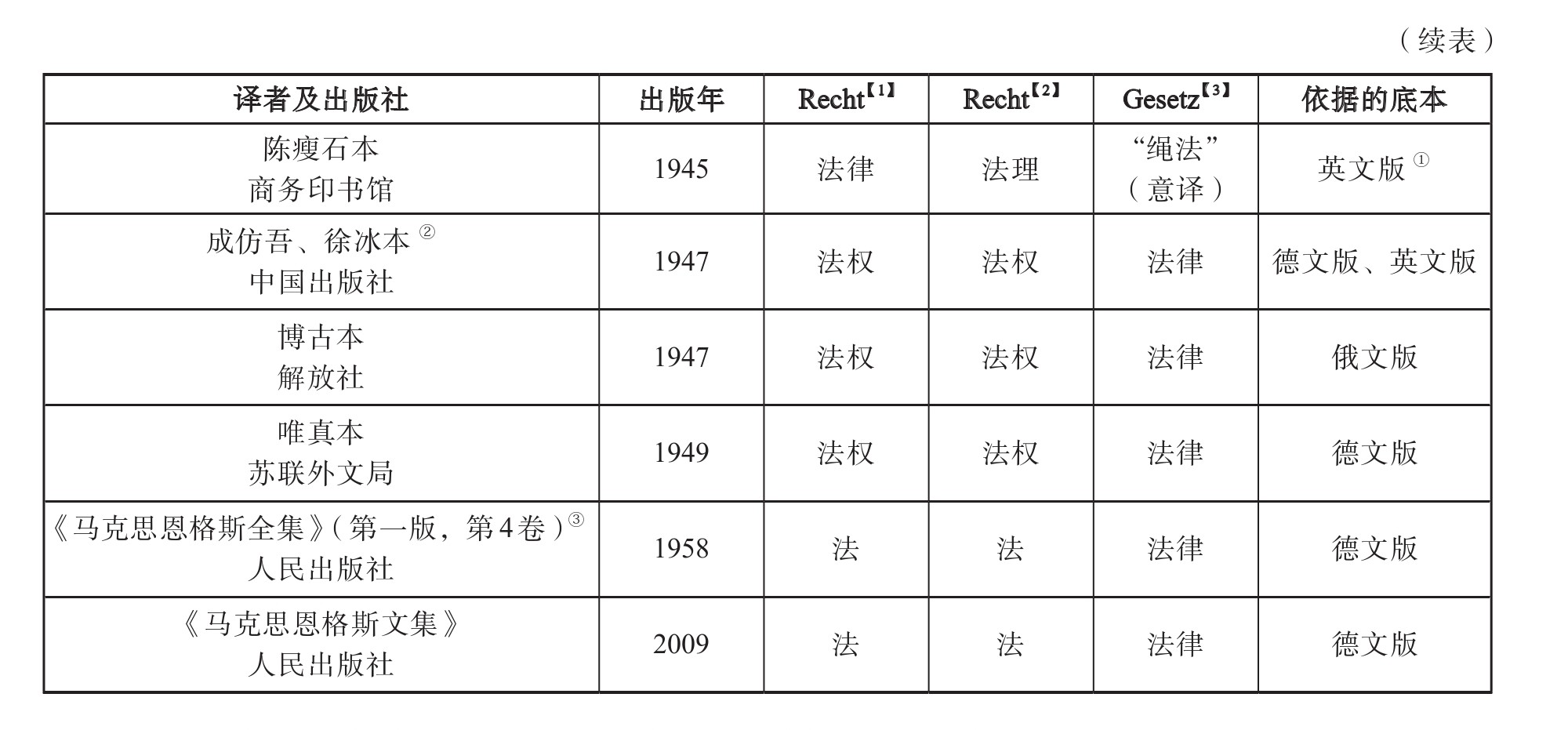

马克思、恩格斯在世时,没有对《宣言》的德文版进行修订。恩格斯曾在1872年的德文版序言中说:“《宣言》是一个历史文件,我们已没有权利来加以修改。”(马克思,恩格斯2009:6)在1883年的德文版序言中他又说,马克思去世之后,就更谈不到对《宣言》的修改和补充了。在1890年的德文版序言中,恩格斯也只是提到了各种译本的情况。这里要注意的是,第一,恩格斯提到了1886年的法译本3,并认为“这是到目前为止最好的译文”(马克思,恩格斯2009:19)。但没有证据表明他在出版前阅读过这个译本。第二,他提到了1888年的英译本,认为这是较以前更为可靠的译本,并且说这个译本是他与译者一起重新校阅过的,在校订过程中还加了注。从这两个方面来看,恩格斯对于一些语词的翻译是认可的,包括上文引用的段落中将德文的Recht译为jurisprudence。《宣言》传入中国后,因所依据的底本不同,各中译本在上文引用的段落中有3处语词的使用存在着差异(见表1)。

表1《共产党宣言》不同中译本中Recht相关译词使用差异

从表1可以看出,底本不同,对于Recht【1】和Recht【2】的译法也不同。俄文праве与德文Recht含义大体相近,以俄文版和德文版为底本的中译本,在1949年之前都将二者译为“法权”。英文版是恩格斯亲自校订过的,用了law和jurisprudence来分别表达德文版中的Recht【1】和Recht【2】,以之为底本的中译本则分别译为“法律”和“法理”。但到了《马克思恩格斯全集》(第一版,第4卷,1958)和《马克思恩格斯文集》(2009)中,这两处全译为“法”。两版之间的译本也有别的译法,如人民出版社1978年出版的成仿吾翻译的单行本,把Recht【1】和Recht【2】都译成“法律”,而将Gesetz【3】译为“法令”。成仿吾的这一翻译,大概是为了便于普通大众的理解和接受,但这是一种非常简化的处理方式。简化当然就会有遮蔽,有漏失。

在一些确定的场合,用“法”译Recht,目前在法学界已形成共识,但对于普通大众来说则容易引起误解。尤其是一些汉语短语,往往将“法律”简略为“法”,如“依法治国”“法治建设”,又让“法”与“法律”的区别更显混乱。其实,在处理马克思、恩格斯文本时,可以通过注释加以说明。遗憾的是,在现有中文版全集、选集和文集中,还没有见到这样的注释。

将Recht译为“法权”“法律”,也不准确。为了将Recht与Gesetz区别开来,需要另择汉语词来表达。事实上,Recht与Gesetz的含义确有不同,马克思、恩格斯在使用这两个词时,也是将它们当成不同的概念。这种不同涉及一些较为重要的理论问题,可以再专门加以考察和论述。

为了体现这种区别,将Recht译为“法”其实较为可行,虽然Recht与汉语的“法”在词义上有着很大差别。“法”,古作“灋”。《说文解字·廌部》:“灋,刑也。平之如水,从水。廌,所以触不直者去之,从去。法今文省。”从传统来看,“法”的主要意思还是指法学中的“刑法”;此外,还有“准则”的意思,如《管子·七法》中“尺寸也,绳墨也,规矩也,衡石也,斗斛也,角量也,谓之法”;也有“章程”的意思,如郑玄在《周礼·天官·小宰》“以法掌祭祀、朝觐、会同、宾客之戒具”下注“法,谓其礼法也”;其他还有“效法”“方法”“法术”等义。一些学者从《说文解字·廌部》所言“平之如水”推出“法”字蕴含着“公平”“正义”之义。对此,有些学者认为并不准确,甚至认为“平之如水”四字“是后世浅人所妄增。画蛇添足,不可为训,无待多言”(蔡枢衡2005:159)。虽也有学者对“妄增”之说提出异议,但也认为:“《说文解字》的‘平之如水’并没有‘公平如水’的意思,把‘平’解释为‘公平’是后人的一种理解。‘平’具有的则是齐等、平均、整齐划一之义,而这正是中国古代,尤其是先秦时期‘法’的特点之一。”(朱红林2008)事实上,“平”的这层含义,也只不过是法家的“不殊贵贱,一断于法”(《史记·太史公自序》)之义。汉语的“法”最初没有涉及私法领域中基于交换与分配的公平与正义问题,而Recht一词则一开始就包含了这样的意义。

二、Recht与“权利”

Recht在一些确定的场合可以译为“法(律)”,在另一些确定的场合可以译为“权利”,但有时并不能确定原词在哪层含义上使用。马克思《黑格尔法哲学批判》中的一段话,不同的中译本对其中的Recht有不同翻译:

《马克思恩格斯全集》(第一版,第1卷):

其实是罗马人最先制定了私有财产的权利、抽象权利、私人权利、抽象人格的权权利利。罗马的私人权利是私人权利的古典表现。但我们从来没有发现罗马人像德国人这样把私有财产的权利神秘化。这种权利也从来没有成为国家的权利。私有财产的权利是jus utendi et abutendi[任意使用和支配的权利],是随心所欲地处理什物的权权利利。(马克思,恩格斯1956:382)

《马克思恩格斯全集》(第二版,第3卷):

其实是罗马人最先制定了私有财产法、抽象法、私法、抽象人的权权利利。罗马的私法是古典形式的私法。但是,我们在任何地方都没有发现罗马人像日耳曼人那样把私有财产法神秘化。这种法在任何地方也没有成为国家法。私有财产法是使用和支配的权利,是任意地处理实物的权权利利。(马克思,恩格斯2002:136)

可以看到,中译本新旧版有几处不同处理。涉及1处拉丁文jus一词,两版皆译为“权利”,而这个词与Recht的含义是大体相当的。在涉及Recht的11处翻译中,除了两处仍被译为“权利”(用黑体标注)以外,新版皆将“权利”改译为“法”。这些修改从总体上来看是更为精准的,但初译为“权利”也有一定的道理。尤其是最后一句“Das Recht desPrivateigenthums ist das jus utendi et abutendi,das Recht der Willkührüber dieSache”,旧版的译文似乎并没有错,反而新版的译文较难理解,因为后者的句式是“私有财产法是……权利,是……权利”。对于德语世界来说,可能并不会出现这样的理解上的困难,因为前面也说到,Recht一词本身就有“法律”“正义”“权利”等含义,无须在汉语中用不同的语词来替换德语所包含的不同含义。

比较有意思的是,“权利”一词在古代汉语典籍中也有,只是不具有今人所理解的含义。“权”与“利”两字在典籍中合用主要有以下两种情形。其一,动宾结构。如《商君书·算地第六》:“夫民之情,朴则生劳而易力,穷则生知而权利。”“权”作为动词,为“权衡”之义。其二,并列结构。如《盐铁论·禁耕第五》:“大夫曰:‘家人有宝器,尚函匣而藏之,况人主之山海乎?夫权利之处,必在深山穷泽之中,非豪民不能通其利。’”该书多处使用“权利”一词,但意思大体一样,皆指“权势和财利”。显然,这两种理解与Recht并不相关。按一些学者的说法,“权利”被赋予新义,大概是属于“借形变义”,即“保留古典词的词形,利用汉字一字多义的特点和同一组合语法关系的多样性,通过改变(或部分改变)原词中语素(字)的原意,或转换组合的语法关系,扬弃(或部分扬弃)原有词义,注入新的甚至相反的含义”(冯天瑜,聂长顺2021:309)。值得一提的是,汉语学界对于用“权利”一词来移译德语Recht或英语right是否妥帖,也有不同的声音。

“权利”在近代意义上的引入,据国内学者的考证,最早应该是美国基督教长老会传教士丁韪良(1827~1916)在他1864年翻译出版的惠顿《万国公法》(Elements of International Law)一书中用以翻译英语right一词。有学者甚至具体地指出,在丁译本“目次”第2卷第3章第19节的标题“疆内因人民权利等争端审权可及”中,自创的法律术语“权利”一词在中国历史上首次出现(惠顿2003:“目次”,8)。杨焯(2015:393)在其所著《丁译〈万国公法〉研究》中,将英文原文与译文进行了比照。

原文:Extent of the judicial power overforeigners residing within the territory.The judicial power of every State maybe extended to all controversies respecting personal rights and contracts,orinjuries to the person or property,when the party resides within theterritory,wherever the cause of action may have originated.

译文:疆内因人民权利等争端审权可及凡因人之权权利利约据屈害而起争端,若其人住疆内,无论争由何处,皆为各国审断之权所可及。

丁韪良将rights译为“权利”。事实上,惠顿的原书中多处使用了right或personal rights这样的概念,丁韪良的翻译也不统一。如在第1卷第2章第11节中,将“publicdomain and private rights of property”译为“于国土民产如何”,并没有把“private rights(of property)”译为“个人(财产)权利”,而是译为“民产”。在同一文本中,用已有的语词首次表达新的概念,实际上是赋予旧词以新义,肯定会有一些游移不定。甚至,在该译著中,丁韪良也用“权利”一词来翻译authority、sovereignty、capacity、privilege等词,这些词正是包含了汉语“权”一词的原有意思,即“权力”“权势”之义。丁韪良在1877年主持翻译《公法便览》时,就已明确认识到了这样的混乱。他在该书的“凡例”中说:“公法既别为一科,则应由专用之字样。故原文内偶有汉文所难达之意,因之用字往往似觉勉强。即如一‘权’字,书内不独指有司所操之权,亦指凡人理所应得之分。有时增一‘利’,如谓庶人本有之权利云云。此等字句,初见多不入目,屡见方知不得已而用之也。”(杨焯2015:77)

但这种经过概念转换的语词很快就被人们所接受。从思想文化领域来看,“权利”概念的广泛使用,在梁启超的政论中就已体现出来。他在1899年《新议报》第12、13册中,分两次刊载他的《各国宪法异同论》一文,多次使用了“权利”一词,其中第3章与第6章的标题分别为“国会之权力及选举议员之权利”“臣民之权利与义务”。“权利”分别与“权力”和“义务”对举,这也是近代以来西方法学的基本理解。在他的《新民说》中还有一篇《论权利思想》的政论文章,专门提及鲁道夫·冯·耶林(Rudolph vonJhering,1818~1892)所著《权利竞争论》。他还特别注释:“原名为Der Kampf ums Recht,英译为Battle of Right。”(梁启超2018:556)这篇文章原载1902年4月22日出版的《新民丛报》第6号上。耶林的这部著作,在1900年就有人译为中文并以《权利竞争论》4之名发表。1904年,清朝颁布的《钦定大清商律》就把“权利”写入其中,如“股东权利各事宜”等条款(李贵连1998)。

三、Recht与“法权”

“法权”也是汉语学界早期在翻译Recht一词时比较青睐的一个译词。该词最初应该是19世纪末创制的“治外法权”一词的简写。按费正清、刘广京编著《剑桥中国晚清史》中所说,“治外法权”一词最早出现在黄遵宪1895年刊行的《日本国志》中:“虽然中国接受了治外法权的思想,但是最初没有中文专门名称。王韬是最初提到它的学者之一,他使用了‘额外权利’这样的说法。但是,黄遵宪使用的‘治外权利’成了它的标准名词。九十年代初期,陈炽也讨论过这个问题。他们都列举了治外法权给中国造成的有害影响,要求以公义之名废除它。”(费正清,刘广京1985:229)

清末民初时,“法权”概念已被普遍接受,但也只是作为“治外法权”的简写。如孟晋(1905)在他的《论改良政俗自上自下之难易》中力倡由上而下的改良:“然则改良政俗之策,操之自上如彼其易,操之自下如此其难,操之自上,则凡立宪法、广教育、兴实业、练武备、整顿内治、收回法权,事事可次第举行,外人不能置一喙。”这里所说的“收回法权”,乃是收回“治外法权”。“治外法权”在国际法上的含义,是指一个国家所具有的主权,即依照本国法律管辖其领土内的外国人。按梁启超在1899年谈到日本法律时的理解:“收回治外法权,一切外国人,皆受治于日本法律之下。”(梁启超1991:1200)这里的“法权”与后来翻译马克思著作时出现的“法权”概念也并不相同。

1936年商务印书馆出版的《法律大辞书》(郑兢毅编著)中列有“法权”一条:“【国公】Jurisdiction为国家基本权利之一,谓国家对于领土上之一切人与物,及在国内外之本国人民所行使之管辖权也。”(郑兢毅2012:684)这里附了英文Jurisdiction(管辖权)一词,说明“法权”并非对德文Recht一词的翻译。

用“法权”来移译Recht一词,大概是从汉语学界翻译德文版《宣言》开始的,自此,“法权”一词的含义发生了重大变化。大概那时的译者也认识到了Recht既包含“法律”的含义,又包含“权利”的含义,于是合而用之。在1949年后的《宣言》译本中,Recht【1】和Recht【2】处不再使用“法权”来翻译,但别的地方还仍然保留了这种翻译。如《哥达纲领批判》中的一段,在涉及gleiche Recht与bürgerliche Recht的翻译时,《马克思恩格斯全集》(第一版,第19卷)处理如下:

所以,在这里平等的权权利利按照原则仍然是资产阶级的法权,虽然原则和实践在这里已不再互相矛盾……。(马克思,恩格斯1963:21)

这一翻译,也保留在了1971年人民出版社出版的单行本以及1972年版《马克思恩格斯选集》中。而1995年版《马克思恩格斯选集》和《马克思恩格斯全集》(第二版,第25卷),则将这段话中的两处Recht都译为“权利”:

所以,在这里平等的权权利利按照原则仍然是资产阶级权利,虽然原则和实践在这里已不再互相矛盾……。(马克思,恩格斯2001:19)

此处的Recht并非一开始就译为“法权”5,但这一译法明显是不当的。成仿吾先生据说曾这样讲过:“‘资产阶级的法权’这个译法是根本错误的。‘Bürgerliche Recht’中的‘Recht’这个词在德文里有4个含义,第一是法律,第二是权利,第三是正义,第四是公道。马克思在那个地方指的是权利,即资产阶级权利。”(徐素华2013:185~186)他还说,中央编译局在翻译时,不知指的哪层含义,甚至想把4个含义都挂上,最后选取了“法权”的译法。如果只是考虑Recht具有“法律”和“权利”这两层含义而创制“法权”一词,可以从词的结构上来分析:如果是并列结构,似乎并不妥当,因为法学上所谈的权利皆是法律上的权利,也就是说任何权利都必须经过法律的认可,法律与权利就不能并列;而如果是偏正结构,强调的是权利,正如《哥达纲领批判》中的那段话,以“法”来限定或修饰“权”,这个“权”也可以理解为今人所理解的“权利”或“权力”,在现代法学中,权利与权力本身就被视为一对核心的概念。

四、讨论

德语Recht一词包含多层含义,尤其是“正义”“公平”“权利”“法律”等,对于以汉语为母语的受众来说,确实难以理解。这是因为语言和意识体现了不同的文化传统和思维方式,而背后则是不同的历史发展。

语言与意识和历史与现实密切相关。日耳曼民族在征服罗马的过程中较之欧洲其他国家更多地继受了罗马法,在其语汇中也形成了与拉丁语中jus和lex之分相对应的一对概念,即Recht与Gesetz。东罗马帝国拜占庭皇帝查士丁尼在位期间(527~565),下令编写了一部法学教科书《法学阶梯》。该书第一卷的开篇就写道:“Iustitiaest constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens.”汉译为:“正义是给予每个人他应得的部分的这种坚定而恒久的愿望。”(查士丁尼1989:5)译者未能将ius(jus)译出。ius当译为“权利”,而这一漏译也遮蔽了“正义”(iustitia)与“权利”和“法”之间的关联。意大利学者朱塞佩·格罗索(2018:85)认为,罗马城邦最初起源时,只是为了满足简单而有限的秩序和防卫的目的,而对于那些城邦凌驾于其上的较小群体来说,“法”(ius)则调控着这样一些群体及其关系,构成了家际关系或氏族关系的秩序。这种“法”成为市民自己的法,即“市民法”(ius civile)。市民法是一种习惯、一种传统,“体表着一种自然形成的法(ius),相对于它,‘法律’(lex)则是由人制定和颁布的法”。格罗索肯定了法(ius)与法律(lex)之间的相互渗透的关系,认为“法律”的效力是以“法”的存在为前提的,前者只不过是在实现后者的确实性。“法”相对于“法律”来说,可以被视为先在的,但这个观念也只是在原始公有制开始崩溃时才出现的。

关于古罗马的“法”及其发展,马克思在他的《政治经济学批判(1857~1858年手稿)》中有这样的论断:“罗马法虽然是与交换还很不发达的社会状态相适应的,但是,从交换在一定的范围内已有所发展来说,它仍能阐明法人,进行交换的个人的各种规定,因而能成为工业社会的法的先声(就基本规定来说),而首先为了和中世纪相对抗,它必然被当作新兴资产阶级社会的法来看。不过,罗马法的发展本身和罗马共同体的解体也是完全一致的。”(马克思,恩格斯1995:200)罗马共同体之中的个体有着一定的独立性,它们还有着不同于近代以来的平等和自由,这也必然要求产生一种建立在这种平等与自由基础上的相应的关于“正义”和“权利”的观念。中国古代社会的历史发展与此不同,商品生产和交换并不发达,因而不可能发展出类似于近代西方以来的那种“法”的观念来,也不可能理解西方“法”观念中所包含的“正义”“权利”等含义。所以,中国法律史学界才会产生围绕着中国法系的特征是否“刑民不分、诸法合体”的争论。其实,有无“民法”的争论,并不在字词上面,而在于中国古代的生产方式、政治架构是怎样的。所以,语词的差异关涉到思想的差异,最后则是关涉到历史发展的不同。诚如马克思所说:“语言本身是一定共同体的产物,同样从另一方面说,语言本身就是这个共同体的存在,而且是它的不言而喻的存在。”(马克思,恩格斯1995:482)对于这些由语词的不同而表现出的思想差异,尽可进行学术探讨,但翻译却不得不采取便宜之计。语词并非全然是空气中飘忽着的,思想也不纯粹是大脑中构想出的,它们都是社会的产物。因此,也不妨从马克思的唯物史观出发,厘清翻译时遇到的由语言隔阂而造成的思想差异,探讨这些语言隔阂和思想差异的现实基础。梁治平(1986)对中西“法”观念产生的差异进行了深入研究,认为在古希腊罗马,国家的产生是以氏族组织的瓦解为代价的,社会矛盾的冲突表现为平民与贵族之间的冲突,平民的每次胜利都会以立法的形式确立起来;而中国青铜时代(夏、商、周),国家在其形成过程中则是将氏族内部组织形式熔铸于其中,故而“使我们视夏、商、周为国家的,与其说是驾于社会之上的‘公共权力’,不如说是族姓统治的合法武力。这种合法的武力,在中国青铜时代就是刑”。梁治平虽然在探讨西方的“法”观念时主要以古希腊罗马为例,但罗马法中的“法”(jus)所包含的多层含义与德语Recht一词高度相似。德意志人国家正是在对罗马的征服中产生的;对于征服了广阔的国外领土的德意志人来说,“氏族制度不能提供任何手段来统治这样的广阔领土”(马克思,恩格斯2018:198)。并且,德意志人在征服过程中也直接受到了罗马法的影响,只不过对于罗马法的大规模的继受是在13世纪至16世纪末。

一种思想借由语言的传入而产生影响,并非没有现实的基础。Recht在中国的引进,对现代中国权利和法的思想的影响是巨大的,而这种影响恰恰在于它所包含的十分丰富且相互关联的含义:法律、权利、公正、道义等。这些语义的关联也正是中国传统中所缺失的,这种缺失可以折射出民众之“厌讼”、官吏之“息讼”等等,也可透露出中国古代之“人治”传统。中国近代以来,“权利”虽最初是在翻译英文right时的旧词新用,6但国人在遇到Recht时,却不得不思考其中相互关联的多层含义,这无疑开启了一种新的思想天地。就《为权利而斗争》的翻译来说,此书原为耶林1872年的一次演讲后于同年出版的,而国人的翻译在19世纪与20世纪之交就开始了,目前已有10个汉译本,以至有学者(雷磊2019)这样说:“耶林‘为权利而斗争’主张可以说是19世纪末以来中文世界中最具感召力的权利学说之一,《为权利而斗争》甚至一度成为‘现象级’的作品。”但Recht一词从最初引入中国到今天已有100多年的历史,人们对它所包含的相互关联的多层含义仍然存有隔膜,以至于对于它的翻译仍难达于准确,这是更值得理论探讨的。

语言本身与历史和文化相关,外译汉过程没有完全对应的汉语词正说明这种历史与文化的不同。或许无论是“创制新词”还是“旧词新用”,皆没有可以切合的、对应的词,但这种多层含义的相互关联,恰恰是汉语哲学可以着力之处:我们可以透过这一语言现象,探析背后的思想观念和现实基础。《哥达纲领批判》中“法权”的翻译,就带有浓厚的意识形态色彩。1977年12月12日,中共中央马恩列斯著作编译局在《人民日报》第2版发表了《“资产阶级法权”应改译为“资产阶级权利”》的声明,认为译为“法权”,是在“权利”的含义上随意加进了“法”的内容,因而不符合马克思的原意。声明还说:“有些读者则把‘法权’理解为‘法’,说‘资产阶级法权是资产阶级的利益和意志在法律上的表现,是资本主义经济基础的反映并为它服务的’。这样解释,似乎社会主义的按劳分配还体现了资产阶级的利益和意志。这在理论上完全是错误的。”这个声明在今天看来,在理论上还是有些不清楚,那就是没有注意“法”(Recht)与“法律”(Gesetz)的区分。Recht本身就是一种意识形态,是统治阶级的利益和要求的观念表达,因而具有阶级性;Gesetz在阶级社会中必然要受到前者的影响,但是,因其并非只是存在于阶级社会之中,故而阶级性就并不构成法律所固有的本质。从马克思的相关论述来看,“按劳分配”仍然是劳动者在共产主义低级阶段可以主张的一种“权利”,因为还有商品生产和交换的存在,并且,“原则和实践在这里已不再互相矛盾”,即已剔除了资产阶级借此掩盖剥削性质的虚假言辞。因此,这种“权利”在社会主义条件之下体现了新的内容,但仍然是一种道义上的“应当”,当然也要体现于法律(Gesetz)上的“应当”而成为一种具有强制性质的法律规范。因此,“法权”中的“法”被理解为“法律”(Gesetz)上所规定的规范,也没有什么根本性质上的错误。我们可以抛弃资产阶级的“法”(Recht)这一作为整体的意识形态的观念,但并不能抛弃“法律”(Gesetz)本身。从现实这一更为深层的方面看,现实生活与制度安排本身也会影响到人们对相关观念的接受。在中国特色社会主义市场经济条件下,必然有不同的所有制经济形式并存,“按劳分配”的权利可以在多大范围内和多大程度上得到保障,以及其他的分配形式作为一种权利是否也可以与“按劳分配”并存和受到保护,都成为理论上的重大关切。这些问题的思考也深入到政治哲学与法哲学的研究之中了,关涉到包含于Recht之中的那些多层含义之间的关联能否在我们的意识之中建立起来的问题。

参考文献

阿克塞尔·霍耐特2013《自由的权利》,王旭,译,北京:社会科学文献出版社。

蔡枢衡2005《中国刑法史》,北京:中国法制出版社。

查士丁尼1989《法学总论--法学阶梯》,张企泰,译,北京:商务印书馆。

杜如益2018《“法律的斗争”抑或“为权利而斗争”--耶林本意的探求与百年汉译论争考辩》,《中国政法大学学报》第2期。

费正清,刘广京1985《剑桥中国晚清史》(下卷),中国社会科学院历史研究所编译室,译,北京:中国社会科学出版社。

冯天瑜,聂长顺2021《三十个关键词的文化史》,北京:中国社会科学出版社。

韩水法2018《汉语哲学:方法论的意义》,《学术月刊》第7期。

惠顿2003《万国公法》,丁韪良,译,北京:中国政法大学出版社。

凯尔森2017《法与国家的一般理论》,沈宗灵,译,北京:商务印书馆。

雷磊2019《“为权利而斗争”:从话语到理论》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》第2期。

李贵连1998《话说“权利”》,《北大法律评论》第1辑。

梁启超1991《清议报》(第2集),北京:中华书局。

梁启超2018《梁启超全集》(第二集),北京:中国人民大学出版社。

梁治平1986《“法”辨》,《中国社会科学》第2期。

鲁道夫·冯·耶林2019《权利斗争论》,潘汉典,译,北京:商务印书馆。

马克思,恩格斯1956《马克思恩格斯全集》(第一版,第1卷),北京:人民出版社。

马克思,恩格斯1963《马克思恩格斯全集》(第一版,第19卷),北京:人民出版社。

马克思,恩格斯1995《马克思恩格斯全集》(第二版,第30卷),北京:人民出版社。

马克思,恩格斯2001《马克思恩格斯全集》(第二版,第25卷),北京:人民出版社。

马克思,恩格斯2002《马克思恩格斯全集》(第二版,第3卷),北京:人民出版社。

马克思,恩格斯2009《马克思恩格斯文集》(第2卷),北京:人民出版社。

马克思,恩格斯2018《马克思恩格斯全集》(第二版,第28卷),北京:人民出版社。

孟晋1905《论改良政俗自上自下之难易》,《东方杂志》第1期。

王保贤2012《编译局〈共产党宣言〉汉译本考》,《中国延安干部学院学报》第4期。

徐素华2013《马克思恩格斯著作在中国的传播--MEGA2视野下的文本、文献、语义学研究》,北京:中国社会科学出版社。

许静波2019《〈共产党宣言〉成仿吾、徐冰译本考》,沈阳:辽宁人民出版社。

杨哲2020《〈共产党宣言〉华岗译本考》,沈阳:辽宁人民出版社。

杨焯2015《丁译〈万国公法〉研究》,北京:法律出版社。

张超,杜玉华2022《重释马克思的权利理论--基于〈哥达纲领批判〉中“das Bürgerliche Recht”的考察》,《太原理工大学学报(社会科学版)》第3期。

郑兢毅2012《法律大辞书》(据商务印书馆1936年版排印),北京:商务印书馆。

朱红林2008《“法”义追寻》,《法制与社会发展》第3期。

朱塞佩·格罗索2018《罗马法史》,黄风,译,北京:中国政法大学出版社。

Dudenredaktion 2014.DasHerkunftswörterbuch.Etymologie der deutschen Sprache.Berlin:Dudenverlag.

Honneth,A.2011.Das Recht derFreiheit:Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit.Berlin:Suhrkamp Verlag.

Honneth,A.2014.Freedom’s Right:The SocialFoundations of Democratic Life.Translated by J.Ganahl,Polity Press.

注释

1引文括号中的德文语词来自霍耐特德文原文(Honneth 2011),英文语词来自英译版(Honneth 2014)。

2(1)法【1】与法【2】后面括号所附,分别是1848年德文版、1888年英文版、1895年法文版、1882俄文版在该处的相应用词。后同。

3(2)该译本由马克思的女儿劳·拉法格翻译并发表在1885年巴黎《社会主义者报》上,后作为附录收入1886年在巴黎出版的梅尔麦所著《社会主义法国》中。该译本经修改后(据说可能也经过恩格斯的修改),于1895年被《新时代》杂志以小册子的形式出版,后来成为法语世界通行的译本。

4(3)华岗的这个译本,出版年与出版社不详,据推测为1930年出版;华岗1932年的译本,为上海中外社会科学研究社出版(杨哲2020:66)。这两个版本在这3处的翻译没有差别。

5(1)译自美国学者W. N. Loucks和J. W. Hoot合著的《比较经济制度》(1938)一书的附录。

6(2)乔木在《校后记》中说,再版是根据英文校的,之所以要如此,是因为“原译者太忠实于德文本的结构,往往显得生硬,甚而至于有使读者发生误解的可能”(许静波2019:128)。

7(3)《马克思恩格斯全集》(第一版,第4卷)的《译后记》中说,《共产党宣言》是在苏联外文局1954年出版的两卷本中文版的《马克思恩格斯文选》基础上校订的,由唯真最后定稿。《马克思恩格斯文选》的《共产党宣言》其实也是唯真所译。(王保贤2012)

8(1)耶林此书书名也因Recht一词而有不同的翻译,如有的译为《法律的斗争》,有的译为《为权利而斗争》。梁启超提到的汉译版本就是根据英文底本翻译的,与right相对应的“权利”一词也早被接受了。值得一提的是,潘汉典先生在1947年的译本中是按“法律”来翻译的,而在1985年的译本中则是按“权利”来翻译的。他后来在其译本的注释中也提到,英语世界因对于Recht的理解在侧重上有所不同,而有The Struggle for Law和The Battle for Right的不同译法(鲁道夫·冯·耶林2019:4)。对于书名还有不同的译法,这些种种不同的翻译也引发了关于耶林对于法律与权利有何侧重的探讨。详细的讨论可参阅杜如益(2018)。

9(1)张超、杜玉华(2022)对于此处的Recht在不同版本中的翻译做了较为详尽的考察。本文不同意他们将Bürgerliche Recht译为“市民权利”。事实上,中文语境中的“市民”与马克思在批判黑格尔时使用的“市民社会”(BürgerlicheGesellschaft)中的“市民”之间有着较大的差异,不能将翻译过来的“市民社会”视为在中文语境中的“市民”与“社会”的拼结。“市民社会”和“市民”都早已成为有着确定含义的概念,如将das Bürgerliche Recht译为“市民权利”,肯定会造成新的混乱。

10(1)英语right一词,既有“权利”之义,还有“公平”“公正”“正确”等含义。从词源学上讲,英语right与德语Recht的含义有所不同,但德语recht最初作为日耳曼共同语的形容词,与英文right都是以印欧语系里的reg-作为词根的,有“伸直,拉直,对准”之义(Dudenredaktion2014:682)。迁移到不列颠的盎格鲁部落本来就是日耳曼部落之一。而且,近代以来,英国的政治哲学家们也基本上用个体的“权利”来证成国家的“权力”。因此,对于英语世界来说,right作为“权利”,不仅与“权力”“法律”有着紧密的联系,而且内在地包含着“公平”“公正”“正确”等含义。