首 页 / 马恩原典

朱学平:私有财产的非社会性 —马克思对私有财产的首次批判

作 者:朱学平,西南政法大学行政法学院副教授,哲学博士。

赐稿邮箱:fzxdhyj2016@163.com

推送时省略全部注释,引用请以发表版为准

刊物简介

《法治现代化研究》是经国家新闻出版广电总局批准创办并公开发行的学术期刊,国内统一出版刊物号CN32-1869/D,是国内专注法治现代化研究的学术期刊,由著名法学家公丕祥教授任主编。期刊前身为《法制现代化研究》集刊,现由南京师范大学和江苏省法学会主办,双月刊,逢双月15日出版。

内容提要 马克思基于黑格尔对德国贵族世传地产的论述,首次对私有财产进行了全面深入的批判。马克思通过区分地产和社会财产,指明“非社会性”构成了私有财产的本质,然后证明地产作为真正私有财产,既否定了个人的意志自由,也否定了国家的伦理自由,实际上颠倒了私有财产同国家和社会之间的真正关系。他还进一步揭示了作为私有财产的贵族地产的历史根源,即日耳曼人的私法,并且通过比较日耳曼人和罗马人的私法本质予以证实。马克思的这一最早批判实际上奠定了他后来批判私有财产和市民社会的基础。

关键词 马克思 批判 私有财产 地产

Abstract: Marx criticized the private property for the first time on the basis of Hegel’s definition of the inherited possession of land of German nobility. Through distinguishing the possession of land and the social capital, he first indicated that the essence of private property is its unsocial nature, and then demonstrated that the inherited possession of land of German nobility, as the true private property, negates both the free will of individuals and the ethical freedom of the state, and subverts the true relationship between private property, state and society. Furthermore, Marx revealed the historical origin of the possession of land, which is confirmed by his comparison of private rights of the Romans and the Germans. This critique made by Marx in fact lays the foundation for his later critiques of private property and civil society.

Key words: Critique of Hegel’s Philosophy of Right; private property; non-sociality

马克思对私有财产的最早批判始于1843年《黑格尔法哲学批判》(以下简称《批判》),对此学界基本尚无深入探讨。马克思在批判黑格尔《法哲学原理》(以下简称《法哲学》)第306、307两节时,进至对贵族等级世传地产的批判,这构成了《批判》一文的最高潮。马克思从(1)贵族世传地产的非社会性,(2)贵族的世传地产否定了市民社会和国家的自由,(3)贵族的世传地产的动物性、封建性以及(4)日耳曼人和罗马人的私法之比较分析这四个方面入手,全面深入地揭示了作为私有财产的贵族世传地产的本质和根源,批判黑格尔完全颠倒了私有财产和政治国家之间的真正关系,从而奠定了对现代社会私有财产权进行进一步批判的理论基础。

一、贵族世传地产的非社会性

黑格尔在《法哲学》第306节对他所言的自然伦理等级(贵族等级)的财产(即地产)进行了较为全面的规定,这一规定成为马克思首次批判私有财产的出发点和前提。由于马克思几乎是对黑格尔《法哲学》该节的每一句话进行逐一批判,因此有必要将其摘录如次:

这个等级是为了政治地位和政治意义按照比较确定的方式确立的,因为这个等级的财富既不依赖于国家的财富,又不依赖于职业的无保证、利润的追逐和一般占有物的可变性,因为它的财富既不依赖于行政权的恩惠,也不依赖于一群人的恩惠。这一等级的财富甚至不为等级自己的任意所左右:这一等级的负有这种使命的成员没有其他市民具有的那种权利——或者自由处理自己的全部财产,或者知道全部财产将对子女一视同仁的办法转给子女。他们的财富就这样成为不可让渡的长子继承的世传地产。

马克思对地产的第一个批判针对此段引文的第一句话。这段引文中的“财富”,黑格尔用的是“Vermögen”,以与中文译为“财产”的“Eigentum”相区分, 后者受财产所有人的意志支配,而前者则不是。本文为了显示黑格尔(以及马克思)对这两个词语的不同使用,将“Eigentum”译为“财产”,将“Vermögen”译为“财富”,以示区分(下文引用的马克思的论述亦据此翻译,不再说明)。马克思从这两个不同的用语中觉察到黑格尔思想的不一贯,指出“黑格尔这里尖锐地阐明的对立乃是私有财产(Privateigentum)和财富(Vermögen)之间的对立”,并就此作出了分析:

地产是道地的私有财产、是本来意义上的私有财产。它那精确的私有本性表现在:(1)“不依赖于国家的财富”、“不依赖于行政权的恩惠”、不依赖于作为“政治国家的普遍财产”而存在的那种财产,——按照黑格尔关于政治国家的构思,地产同其他财富相比是一种特殊财富;(2)“不依赖于”社会的“需求”或“社会的财富”,“不依赖于一群人的恩惠”。(同样值得注意的是,黑格尔把共享国家的财富理解为“行政权的恩惠”,而把共享社会的财富则理解为“一群人的恩惠”。)“普遍等级”和“产业等级”的财富不是本来意义上的私有财产,因为前者的财富直接取决于同普遍财富或者同作为社会财产的财产的联系,而后者的财富则间接取决于这种联系,二者是对这种财产的某种分享;因此,二者的财富当然都是通过“恩惠”,即“意志的偶然性”起中介作用的。同这种财富对立的地产,即独立自主的私有财产,它还没有具备财富的形式,即由社会意志设定的财产的形式。

这很可能是马克思明确最早阐述其财产(Eigentum)观念的一段话。这里,马克思将黑格尔所言的“国家的财富”解释为“政治国家的普遍财富”,而将作为黑格尔市民社会之基础的财富理解为“社会的财富”。无论是“政治国家的普遍财富”,还是“社会的财富”,尽管都被打上了引号,事实上都是马克思的引申,而非黑格尔本人的说法。

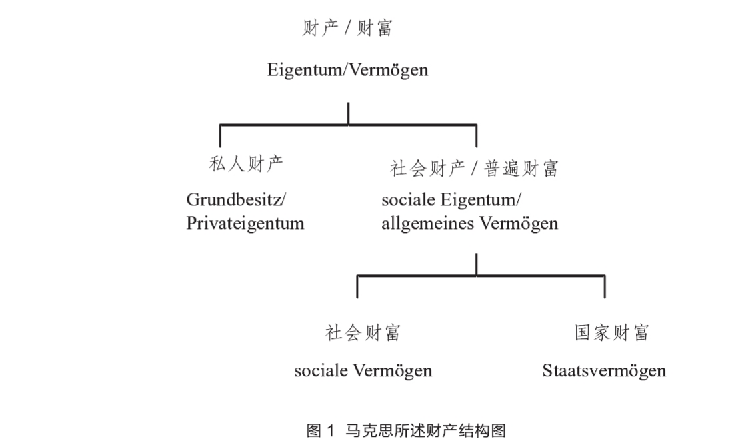

在上述引文中,马克思实际区分了三种不同的财产(或财富),一是黑格尔所言的“地产”(Grundbesitz),马克思一律用“私有财产(Privateigentum)”一词限定之,但是也用“财富”即“Vermögen”表示之,说它是不同于“其他财富”的“特殊财富”;二是“国家财富”,即他所言的“政治国家的普遍财产”,这里,马克思分别用了“财富”(Vermögen)和“财产”(Eigentum)两个词表示;三是市民社会的财富,即“社会的财富”,黑格尔用的也是“Vermögen”。可见,在马克思这里,“Vermögen”和“Eigentum”一方面基本通用,另一方面实际上又存在着重大而又细微的差别,即马克思将国家财富和社会财富归为一类,即他所言的“普遍财富”或“社会财产”,并认为这种“财产”或“财富”才是由“社会意志”设定的财富。于是,马克思也就在作为私人财产的地产与作为社会财产的国家财富和社会财富之间做出了严格的区分。这种区分有如下图所示:

显然,此图为马克思基于黑格尔的论述做出的重构。马克思将地产与他所言的“社会财产”严格划分开来,说在黑格尔这里,地产才是“独立自主的私有财产”,而普遍等级和产业等级的财产(即“国家财富”和“社会财富”)则不是“本来意义上的私有财产”;另一方面,照马克思本人的理解,真正意义上的财产是由“社会意志”设立的财产,即他所言的“社会财产”。这里的“社会”显然不是黑格尔所言的“市民社会”,而是他自己理解的意义上的“社会”,严格说来,就是消除了“市民社会”与“政治国家”的分离的社会(此处“社会”一词为“Societät”)。马克思说普遍等级的“财富直接取决于同普遍财富或者同作为社会财产的财产的联系”,而产业等级的“财富则间接取决于这种联系”,这显然是他自己的理解。在此理解下,黑格尔严格区分的市民社会和国家就被他抛弃了,二者的财产均被归于同一个“社会财产”之下。从他所言的作为私有财产的地产与社会财产之间的严格对立可以推出,他所言的“社会财产”当是一种社会所有意义上的财产,因为这种财产是由“社会意志”设定的。

马克思由此得出,“政治制度就其最高阶段来说,是私有财产的制度。最高的政治信念就是私有财产的信念”。马克思得出这一判断的理由在于,黑格尔曾在《法哲学》第307节指明地产等级构成了君王(和政府)与市民等级之间的中介,因而是其所言的政治国家的最高实现。而马克思从地产与社会财产的根本对立中看到了完全的非社会性,具体体现在如下几个方面:第一,基于长子继承权的世传地产与家庭的基本原则相冲突,因为地产并不一视同仁地遗传给家庭的所有子女,因而也就“脱离、甚至不依赖于最小的社会、自然社会即家庭、家庭的意志和法律”。这样一来,长子继承权也就与黑格尔所言的以“爱”为原则的作为自然伦理的家庭相冲突:“私有财产的原则在其最高发展阶段上是同家庭的原则相矛盾的。这样一来,同过着自然伦理生活的即家庭生活的等级相反,只有在市民社会中家庭生活才成为家庭的生活,才成为爱的生活”。其次,地产的不可转让也使它同市民社会完全隔绝开来:“因为地产是不可转让的,所以社会的神经被割断了,它同市民社会的隔离也得以固定下来。”第三,在地产和政治国家的关系上,黑格尔认为正是这种制度保证了地产等级的政治性,而马克思则认为他完全颠倒了二者的关系。他指出,长子继承权表现了“抽象的私有财产对政治国家的权力,而黑格尔却把长子继承权描写成政治国家对私有财产的权力”,从而完全颠倒了规定者和被规定者之间的关系。

在对黑格尔的作为私有财产的地产做完第一轮批判性考察之后,马克思做出了如下的总结:

但是,究竟什么是政治构成、政治目的的内容,什么是这一目的的目的呢?什么是这一目的的实体呢?就是长子继承权、私有财产的最高级形式、是独立自主的私有财产。在长子继承权中政治国家对私有财产行使什么权力呢?行使这样的权力:政治国家使私有财产脱离家庭和社会,使它变成某种抽象的独立物。那政治国家对私有财产的权力究竟是什么呢?是私有财产本身的权力,是私有财产的已经得到实现的本质。同这种本质相对照,政治国家还剩下什么呢?剩下这种幻想:它在被规定的地方进行规定。的确,国家破坏了家庭和社会的意志,但它这样做,只是为了让脱离开家庭和社会的私有财产的意志得以存在,并承认这种存在是政治国家的最高存在,是伦理生活的最高存在。

这里,马克思明确指出,在长子继承权中,私有财产(即贵族等级的世传地产)完全否定了财产的社会属性:它既脱离了作为自然伦理的家庭,也脱离了市民社会,最后还在同最高的社会组织即政治国家的关系中规定了后者的本质,从而使自己成为完全不依赖于任何社会形态之物,成为完全独立自主的、非社会性的东西。

二、贵族世传地产否定了市民社会和国家的自由

在批判了作为私有财产的贵族地产的非社会性之后,马克思转入第二轮批判,即从黑格尔的地产的纯粹私有性出发,重新审视黑格尔阐述的财产权的本质以及伦理国家与私有财产的关系,批判地产同黑格尔所言的私法与国家法之间的根本矛盾。

马克思批判的出发点是黑格尔《法哲学》第306节的第二句话:

这一等级的财富甚至不为等级自己的任意所左右:这一等级的负有这种使命的成员没有其他市民具有的那种权利——自由处理自己的全部财产。

马克思敏锐地注意到黑格尔对地产的这种规定与他在《法哲学》第一部分(“抽象法”)中论述的财产权的本质不符。黑格尔对财产权的讨论主要在《法哲学》第44、45二节。在第44节中,他说:“人有权把他的意志体现在任何物中,因而使该物成为我的东西;人具有这种权利作为他的实体性目的,因为物在其自身中不具有这种目的,而是从我的意志获得它的规定和灵魂的。” 黑格尔在这一节设定了人将外物据为己有的权利,这种权利的根据是自由意志。外物本身不具有自由意志,只有人才有自由意志,因而可以使物成为我的所有。自由意志本身首先只是一种可能性,它要真正实现出来,就必须现实占有某物,由此某物方才真正为我所有:“我作为自由意志在占有中成为我自己的对象,从而我初次成为现实的意志,这一方面则构成占有的真实而合法的因素,即构成所有权(Eigentum,即财产权)的规定” 。黑格尔笔下的这种财产权是从个人角度来讲的,就是他在《法哲学》第46节所言的“私人财产权”。从这几节的规定可以看出,黑格尔强调了财产权的本质在于人的自由意志,当然这里的自由意志,还不是绝对真实的自由意志,而只是体现于外物之中的自由意志,即“任意”。现在黑格尔将贵族等级的地产重新规定为“不为等级自己的任意所左右”,显然与黑格尔前面对财产权的规定相冲突。马克思毫不留情地指出:

私有财产(地产)不为占有者自己的任意所左右,因为占有者的任意领域已从一般人的任意转变成私有财产特有的任意,私有财产成了意志的主体,意志则成了私有财产的单纯的谓语。

马克思这种说法的根据在于黑格尔在《法哲学》第306节接下来所言的贵族世传地产的不可让渡。因此,马克思特地摘抄了黑格尔论述财产权转让的头两节,即《法哲学》第65、66节。黑格尔在第65节中重申了我的意志构成我的财产的本质,因此我不仅可以占有财产,而且也可以自由转让我的财产。而在第66节中,黑格尔则指明了哪些东西是不可转让的:“我的最本己的人格、我的自我意识的普遍本质,如我的普遍的人格性、我的普遍的意志自由、伦理、宗教” 。换言之,黑格尔在这两节规定了:财产作为我的自由意志的定在、作为外在之物是可以转让的;而我的实体性规定——“我的普遍的人格性、我的普遍的意志自由、伦理、宗教”等等——则是不可转让的。现在黑格尔将地产规定为不可让渡之物,实际上将其视为我的“实体性规定”,与“我的普遍的人格性、我的普遍的意志自由、伦理、宗教”等等处于同一级别。马克思据此直接指出了黑格尔这种规定的逻辑结果:

凡是私有财产、地产不可让渡的地方,“普遍意志自由”……和伦理……却可以让渡,这是合乎逻辑的。私有财产的“不可让渡”同时就是普遍意志自由和伦理的“可以让渡”。

马克思认为,这样一来,黑格尔不仅颠倒了财产和我的意志之间的关系,而且颠倒了私有财产与国家之间的关系。不仅如此,他还摘抄了黑格尔《法哲学》第71节(“从财产权向契约的过渡”)的内容,对地产进行批判。

黑格尔在这一节中将财产权从我的意志扩展到他人的意志,即通过契约而获致他人对我的财产的承认,财产由此获得了共同意志的规定:“这是一种中介,有了它,我不仅通过实物和我的主观意志占有财产,而且同样可以通过他人的意志,也就是在共同意志的范围内占有财产。这种中介构成契约的领域。”现在,当黑格尔将地产规定为“不可让渡”之际,同样也就抛弃了财产权所具有的共同意志的维度。

通过上述分析,马克思清楚地揭示了黑格尔在私法和国家法中对所有权规定的完全矛盾:在私法中,财产是我的自由意志、人格的外在体现和表达,财产可以让渡,但我的自由和人格不可让渡;在国家法中,私有财产(地产)则将人格和财产之间的关系完全颠倒过来,私有财产变成了意志的主体,意志则变成了私有财产的谓词,私有财产不可让渡,而自由意志则成为可以让渡的了。面对黑格尔的这种前后不一致,马克思惊叹不已:“连私法的理想主义都不能忍受,这还算什么国家!私有财产的独立性在私法中的意义竟不同于在国家法中的意义,这还算什么法哲学!”

在此基础上,马克思进一步指出,黑格尔由此造成的实际后果就是人的自由的丧失:

与无依赖性的私有财产的粗陋愚昧相比,职业无保证是悲哀的,追逐利润是可怜的(戏剧性的),占有物的可变性是严肃的天命(悲剧性的),对国家财富的依赖性是合乎伦理的。总之,在所有这些特质中我们透过财产权听到人心的跳动,这是人对人的依赖。这种依赖性不管是怎样自在自为地产生的,但是同奴隶相比,它是有人情味的,奴隶以为自己获得自由是因为使自己受限制的领域不是社会而是土地。这种意志的自由就在于这种意志除了私有财产的内容外缺乏任何其他的内容。

黑格尔用了三个古希腊戏剧语言“悲哀的”(elegisch,哀曲的)、“戏剧性的”(dramatisch)和“悲剧性的”(tragisch)来形容产业等级的生存状态,意在表明这种生活尚具有人性,包含了人与人之间的社会关系,而地产的无依赖性则使人脱离社会,受制于土地,从而失去了社会的自由,成为私有财产的奴隶。

作为私有财产的地产不仅摧毁了社会的自由,而且凭借其“不可转让”性摧毁了国家的自由。马克思摘录了黑格尔《法哲学》第257节和第268节,以显明之。第257节为“国家”部分第一节,黑格尔在该节中宣称“国家是伦理理念的现实性”,换言之,黑格尔所言的真正的普遍自由即自由国家的实现;黑格尔对这种自由的理解是,“国家直接存在于风俗习惯中,而间接存在于单个人的自我意识中”,即是说,这种自由是一种养成为习惯的自由,国家的每一个人自由遵守这一习惯,因为个人的自我意识中即包含了对于国家的热爱,即黑格尔接下来谈到的政治信念:“单个人的自我意识由于信念而在国家中,即在他自己的本质中,在他自己活动的目的和成果中,获得自己的实体性自由。”

由于个人的政治信念直接与政治国家的实体性自由相联,是以马克思接下来摘抄了黑格尔论述“政治信念”的第268节。黑格尔在这一节中明言,政治信念就是一般而言的爱国主义,这种爱国主义作为以真理为依据的确定性,确信自己处于真理之中,并且已经成为个人习惯;黑格尔进一步指明,爱国主义的前提为现实的、合理的国家制度的结果,因为对黑格尔来说,国家的实体性自由存在于制度之中,这种实体性的制度自由的主观表现即为信念。因此黑格尔说,信念就是信任个人的利益存在于国家的利益之中,个人具有这种意识也就拥有了真正的自由。

针对黑格尔的这套说辞,马克思在摘抄完这两节后即断然指出,黑格尔所言的“伦理理念的现实性在这里成了私有财产的宗教”。之所以称之为宗教,马克思通过插入语的方式进行了说明:“因为在长子继承权中私有财产是以宗教方式对待自己的,所以在现代,一般宗教就成了地产所固有的特质,而且替长子继承权作辩护的所有文章都充满了宗教虚伪的笃诚。宗教是这种野蛮性所能达到的最高思维方式。”这里可能是马克思第一次用“宗教”来描述私有财产,令人想起马克思后来所言的更加著名的“金钱拜物教”的说法,两种说法本质上完全一样。在当时青年黑格尔派的宗教批判的背景下,马克思的这个批判是对私有财产做出的最严厉的批判。说“在长子继承权中私有财产是以宗教方式对待自己的”,也就是说人在土地财产面前的完全异化,人就像匍匐在上帝面前一样匍匐在地产面前,完全丧失了自我。马克思在后面说“宗教是这种野蛮性所能达到的最高思维方式”,表明了这种私有财产的野蛮程度。在这种私有财产面前,黑格尔所言的“以真理为依据的确定性”即“政治信念”变成了“以自己的土地为依据的确定性”,政治信念由此变成了土地所有者具有的其利益完全不依赖于国家的信心,即“我的对国家无依赖的自由的意识”。

在土地财产的这种绝对无依赖性面前,无论是黑格尔之前描述的维护国家普遍利益的等级,还是市民社会的等级,都因其依赖性而相形见绌:前者依赖于国家,而后者依赖于他人。如此构想出来的是“无依赖性的私人”,他既不依赖于国家,也不依赖于市民社会,仅仅依赖于土地,这一点与黑格尔所言的

国家理念完全背道而驰,同时也揭露了其所构想的政治国家的真正实质:“无依赖性的私有财产即抽象的私有财产以及与之相适应的私人,是政治国家的最高构成” 。

这样,马克思基于黑格尔对地产的无依赖性的论述,实际上指明了黑格尔声称的自由的法哲学,实际不过是以私人和私有财产作为其社会和国家的最高规定的奴隶哲学。

三、贵族世传地产的动物性和封建性

马克思对黑格尔《法哲学》第306节第三句话和第307节的批判揭示了世传地产所包含的自然性甚至动物性的维度,构成了其对世传地产的第三个批判。黑格尔在第307节指出,自然伦理等级之所以享有立法权,乃是“凭借出生,而并非由于选举的偶然性”。

马克思曾在1842年所写的《历史法学派的哲学宣言》一文中批判历史法学派创始人胡果将法律理解为动物的法的观点。当时,马克思还是黑格尔法哲学的拥护者,站在黑格尔的立场反对历史法学派。现在,他从黑格尔本人的法哲学中发现了同样的动物性规定,因为黑格尔公然宣称贵族等级单凭出生即享有立法权。马克思不无讽刺的指出:“在这里参与立法权是天生的(angebornen)人权。在这里也就有了天生的立法者,有了政治国家和它本身的天生的中介”。 这里,“天生的”就是“出生的”。因此马克思批判道:“黑格尔处处从他的政治唯灵论降到最粗陋的唯物主义。在政治国家的顶端,处处都是出生使某些个人成为国家最高使命的化身。由于出生,某些个人与国家的最高活动符合一致,这就如同动物生来就有它的地位、性情、生活方式一样。国家在自己的最高职能中获得动物的现实。”

马克思一方面反对黑格尔的看法,认为同肉体出生的偶然性相比,选举同政治目的具有更加必然的联系;另一方面,他坚持认为人的政治权利乃是社会的产物:“国家的规定,如立法权等等,却是社会产物,是社会的产儿,而不是自然的个体的产物。正因为这样,个体的出生和作为特定的社会地位、特定的社会职能等等的个体化的个体之间存在着直接的同一,直接的符合一致,就是一件怪事,一个奇迹了。在这个体系中,自然就像制造眼睛和鼻子一样,直接制造国王,直接制造贵族等等。” 马克思指出,要成为国王和贵族,必须征得社会的普遍同意,而不是依靠自然出生,而在黑格尔的体系中,肉体直接变成了社会权利。马克思指出,这是一种“动物学的世界观”,“贵族的秘密是动物学”。这对于以“精神”来命名其哲学体系的黑格尔来说,实为莫大的嘲讽。

接下来,马克思进一步追溯了这种出生即为权利根据的社会历史根源及其本质。对于黑格尔《法哲学》第306节最后一句中所言的“长子继承的世传地产”,马克思首先指出,“世传地产……传给长子,这一点具有纯粹历史的性质”。这实际上就是明言马克思此处批判的长子继承权乃是欧洲中世纪封建制度的遗产,这份遗产仍然深嵌在黑格尔的国家理论之中。在马克思看来,这不仅构成了黑格尔法哲学的矛盾的根源,而且彻底颠覆了私有财产和政治国家之间的关系,使黑格尔宣称的以普遍利益为依归的现代国家完全沦为私有财产的国家。

在前述批判的基础上,马克思指明“长子继承权”包含了两点:第一,真正固定不变的是世传地产,地产构成了实体,而人即地产的继承者变成了地产的偶性,主体是物(即土地),谓词是人,人的意志变成了财产的财产,因此长子继承权的享有者实际上变成了地产的农奴。第二,从政治上来讲,长子继承权所有人的政治特性为其世传地产的政治特性,它表现为地产的财产,纯粹自然的土地的一种特性,也就是说,政治完全为地产所规定。由此,马克思得出这样的结论:“在我们一直研究其构成的政治国家中,无依赖性、独立性就是以不可让渡的地产为自己顶点的私有财产。可见,政治的无依赖性不是从政治国家自己的本质中产生的……政治国家的成员是从一种并非政治国家本质的本质中,即从抽象的私法的本质中,从抽象的私有财产中获得自己的无依赖性。政治的无依赖性是私有财产的偶性,不是政治国家的实体……因此,如果‘无依赖性的私有财产’在政治国家中,在立法权中具有政治的无依赖性的意义,那么它就是国家的政治无依赖性。这样,‘无依赖性的私有财产’不仅是‘宪制的支柱’,而且还是‘宪制本身’。宪制的支柱岂不是宪制的宪制,岂不是原始的、现实的宪制!”显然,在长子继承权中,私法和国家法、私有财产和国家之间的关系与黑格尔法哲学的意旨——特殊服从于普遍、特殊利益从属于普遍利益、市民社会从属于国家——完全相反。私有财产,而非国家的普遍利益,构成了“宪制的宪制”,亦即宪制的真正基础和保证,甚至宪制本身。

马克思正是在对长子继承权的考察中悟到了欧洲封建制度与君主制度的真实本质,从而领悟到了长子继承权与世袭君主制之间的内在统一。这种内在统一体现在:长子继承权的享有者和世袭君主制一样,都是脱离了社会性的抽象存在,即抽象人格。于是,他对世袭君主制和长子继承权进行了如下比较:

在政治国家中,“抽象人格”是最高政治存在,是整个国家的政治基础。同样,在长子继承权中,这种抽象人格的权利,它的客观性、“抽象的私有财产”,是作为国家的最高客观性,作为国家的最高的法而存在的。

马克思此处所言的第一个“抽象人格”指的是世袭君主,马克思将其视同于国家,因为在这种情况下,“国家是抽象人格的国家”。在黑格尔的法哲学中,抽象人格属于私法领域,因此,当体现于君王和长子中的抽象人格成为国家最高规定时,私法而非公法便成了国家的真正本质。这里,与《批判》一文的主旨一致,马克思再次强调了私人和公民、私法(以及道德)的主体和国家的主体的同一。他说:“可是,私法若不是国家的这些主体的法,私人道德若不是国家的这些主体的道德,那它们又是什么呢?或者说得更正确些,私法的人和道德的主体是国家的人和主体。”

当然,在长子继承权存在的地方,私人与公民的这种合一实际上不可能。相反,由于此时私法完全取代了公法,因此“国家制度在这里就成了私有财产的国家制度”。马克思意识到,长子继承权只是这种无处不在的私有财产的一种特殊表现形式,“凡是我们看到古典形式的长子继承权的地方,——在日耳曼各民族那里,——我们也都发现了私有财产的国家制度。在那里,私有财产是一个普遍的范畴,是一种普遍的国家纽带。就连普遍的职能也都时而成为某一同业公会的私有财产,时而成为某一等级的私有财产。”马克思此处所言为欧洲封建制下,社会所有领域皆被私有化,降格为个人或团体的私有财产的普遍情形:

具有各自的细微差异的商业和工业,是各种特殊的同业公会的私有财产。宫廷官职和审判权等等,是各个特殊等级的私有财产。各个省是各个王侯等等的私有财产。为国效劳是统治者的私有财产,圣灵是僧侣的私有财产。我履行自己义务的活动是别人的私有财产,同样,我的权利则是特殊的私有财产。主权,这里指民族,是皇帝的私有财产。

马克思由此将黑格尔法哲学以及现代国家的本质追溯到了日耳曼人的私法制度。上至王侯将相、下至各行各业,教俗两界,无不将各自行业据为私产。在他前一年所写的《莱茵省议会辩论(第一篇论文)》中,马克思批判了新闻出版自由的辩论人将这种自由理解为一种行业自由或者财产自由的观念。当时,他显然还没有意识到,这是中世纪以来日耳曼制度的常态;这种制度仍然统治着整个德国,甚至渗透到旨在克服日耳曼法的黑格尔国家学说之中。如今,通过历史的研究和对黑格尔法哲学的批判,马克思清楚地认识到:世传地产的动物性的根源在于它是中世纪日耳曼封建制度的遗产,私法和私有财产则构成了这套制度的核心。于是我们看到,马克思为了进一步揭示现代国家法的真实本质,对日耳曼人和罗马人的私法进行了简扼的对比分析。

四、日耳曼人和罗马人的私法之比较

马克思之所以对日耳曼人和罗马人的私法进行比较,根本原因在于二者均以私法、私有财产作为他们宪制的根本。他指出,罗马人同日耳曼人一样,“把私法阐释为国家法的最高规范”,并称“罗马人是独立自主的私有财产的理性主义者,日耳曼人是这种私有财产的神秘主义者”。然而,与罗马人相比,日耳曼人做得更加彻底。马克思指出,“我们在任何地方都没有发现罗马人像日耳曼人那样把私有财产神秘化。这种法在任何地方也没有成为国家法。” 神秘化显然指黑格尔法哲学的做法;“这种法在任何地方也没有成为国家法”则指明了罗马的私有财产法与日耳曼私有财产法之间的根本差别,即在前者那里,私有财产法并未像在后者那里一样变成了国家法。

马克思指出,在罗马人那里,占有和权利绝非一回事情,占有并不能够产生权利。“私有财产法是使用和滥用的权利(jus utendi et abutendi),是对物的任意的权利……私有财产的真正基础,即占有,是一个事实,是无可解释的事实,而不是权利。只是由于社会赋予实际占有以法律规定,实际占有才具有合法占有的性质,才具有私有财产的性质”。换言之,在罗马法上,占有并不意味着权利,而只是人与物之间的一种事实关系。“占有是一种事实而不是权利。” 因此,“无论物的所有权和其他物权归谁,也不论是善意还是恶意,只要对物实际控制就构成占有。”相反,权利则具有社会性,来自法律对事实占有的合法性的授予和确认。只有此时,占有方才成为私有财产。就此而言,日耳曼贵族等级的地产(Grundbesitz,字面意思为“土地占有”),就只能是占有,而非私人财产,因为它没有得到社会和法律的认可,因而也就谈不上权利。换言之,在贵族等级的世传地产上,日耳曼人混淆了事实和权利,地产遂成为绝对抽象的私人财产。

接下来,马克思进一步阐述了罗马人的政治制度与私有财产之间的联系。对此,马克思列举了三条:

(1)和在一般古代民族那里一样,人(作为奴隶)是私有财产的对象。这并没有什么特别的。

(2)被征服的土地被作为私有财产进行处理,可以对这些土地行使使用和滥用的权利。

(3)在罗马人的历史上发生过穷人和富人、贵族和平民等等之间的斗争。

乍看之下,这几条似乎与马克思所言的“罗马人的政治制度与私有财产之间的联系”毫无关系;实则不然。尽管马克思没有明言,但与前面批判日耳曼人的地产制度一致,这里的着眼点同样为罗马人的土地制度。土地构成了罗马人最重要的私有财产,从而决定了其政治制度的根本走向。上面第二条说明了罗马人对外进行征服战争的动力:征服外国人的土地,使其归于己有。不仅贵族,而且平民,均可以分得土地,并作为私有财产为自己所有。同样,土地问题也是穷人和富人、贵族和平民之间斗争的一个核心问题,格拉古兄弟土地制度改革的失败实际上预示了罗马共和国的败亡。

在这种视域下,马克思所列的第一条即可得到理解。对此,他自己也给出了说明:“在那里,用来解释奴隶制的方式是通过战争法、占领法;人们正是因为自己的政治存在被消灭,所以成为奴隶。”罗马人的“奴隶”(servus)一词即可证明马克思的说法:“servus一词,来源于servo,意为保存,即未被杀掉而保留下来的俘虏”。与马克思一样,当代意大利法律学者彭梵得同样指出:“奴隶制度并不是罗马人所特有的,而是所有古代民族所共有的。它并不是市民法中的,而是万民法中的。”换言之,奴隶制最初乃是国与国之间战争的结果,因而具有政治意义,而不能简单地从私法的角度去理解。

总之,马克思通过罗马人的作为私有财产的奴隶制和土地制度,实际上表明了罗马人的私有财产与其政治制度是息息相关的,罗马人没有与日耳曼人的地产制度一样的与政治和国家无涉的完全绝对的私有财产制度,从而表明了日耳曼人地产制度的极端私有性、非政治性与非社会性。马克思对罗马人的私有财产的性质所作的一个补充论述,也同样说明了这一点:“此外,罗马人也和一般古代古典民族一样,他们的整个私有财产对于大众来说都是公共财产;或者在太平时期用于共和国的消费,或者用于奢侈性设施和公共浴室(浴池等等)”。

从马克思的上述简短提示,我们大致可以推出,他这里谈论的应该主要是罗马共和国时期的情况。接下来他又简要补充了罗马帝国时期在私有财产和政治国家关系上面,罗马人和日耳曼人之间的三点不同。第一个不同表现在君王的财产上面。马克思前面已经指出,在日耳曼人的封建制度下面,“君王权力就是私有财产的权力”,而在罗马人这里,则“皇帝的权力不是私有财产的权力,而是经验意志本身的主权,这种主权决不是把私有财产作为自己和自己的臣民之间的纽带”,因为罗马“皇帝的权力只不过在事实上是世袭的而已”。其所以如此,是因为罗马君主的继承不仅需要获得元老院和民众的表面上的批准,而且还要获得军队的拥戴,从而有别于日耳曼君主的世袭制度。然后,马克思还进一步指明了在罗马人那里私有财产发展与政治解体之间的关系:“私有财产法即私法在帝王时期诚然达到最高度的发展,但是宁可说这种私有财产的发展是政治解体的结果,而不说政治解体是私有财产发展的结果。” 换言之,在罗马人这里,私法的发展是以政治的消解为前提,而不像在日耳曼人这里那样,私法自身即构成了公法的本质,或者说,公法本质上实为私法。

第二点,“在罗马,国家官职从来不是世袭的,就是说,私有财产不是占统治地位的国家范畴。” 也就是说,罗马的公职并非私有,而在日耳曼人封建制度下,官职是世袭的,因而是某个等级的私有财产。

第三点,在继承制度上面,罗马人和日耳曼人也存在根本差别:“与德国的长子继承权等等不同,在罗马,立遗嘱的任意性是私有财产的结果”。意大利学者彭梵得也指出,“长子继承权在罗马公法和私法中都绝对不存在”,从而证实了马克思所言的继承权上面的差异。马克思从私有财产权出发解释这种差别,其言下之意是,德国私有财产(地产)的发展使人沦为它的奴隶,而罗马私有财产的发展则使人拥有了订立遗嘱的自由,前者使人为物所役,后者使物受役于人。正是在这种意义上,马克思说这一点“包含了罗马私有财产和德国私有财产之间的全部差别”。

从马克思对罗马人的私法的分析,可以得知,第一,在罗马共和国时期,私有财产、奴隶制度和土地制度等等均具有社会性,与国家的政治生活和法律内在相关;第二,罗马帝国时期,帝位和国家官职都不是世袭,私有财产的继承也不是实行长子继承制,换言之,它们都不是绝对意义上的私有财产。马克思由此进一步证实了现代国家的私法性质的历史根源不在罗马法,而在日耳曼法。

五、结语

马克思基于黑格尔对德国贵族世传地产的论述,首次对私有财产做出了极其深入、全面的揭示和批判。理解这一最早的批判,有助于我们深入领会和把握马克思后来批判私有财产的意义与实质。

在《批判》中,马克思认为贵族等级的世传地产为唯一私有财产形式。从马克思对地产(私有财产)和社会财产(普遍财富)的区分可以看出,他理解的私有财产是完全脱离了国家和市民社会,完全不具有社会性质的财产,亦即私有财产的本质规定为“非社会性”。相反,在马克思看来,真正的财产是由社会意志设定的,社会性构成了财产的本质规定,这是他理解财产的基本立场。由此出发,马克思指证了地产作为私有财产所产生的严重后果。他从黑格尔《法哲学》的论述出发,指明地产这样的私有财产既否定了个人的意志自由(即任意的自由),也否定了国家的伦理自由,实际上完全颠倒了私有财产同政治国家(以及同市民社会)之间的真正关系,其结果为私有财产对政治国家和市民社会的全面统治。其后,在进一步揭示了世传地产所具有的动物性之后,马克思进一步追溯了这种私有财产的历史根源,并且通过对日耳曼人和罗马人的私法本质的对比分析,证明日耳曼人的私法构成了其真正的根源。

在马克思的批判中,私有财产和政治国家之间的关系构成了他考察的核心和焦点。在上述四个方面的考察中,马克思每次都得出了德国贵族等级的世传地产和长子继承制颠覆了私有财产和政治国家之间的关系的基本结论。可以认为,尽管马克思此时并不认为“市民社会决定国家”,但是毫无疑问,正是对作为地产的私有财产的这种考察,使得马克思明确认识到了私有财产(市民社会)与国家之间关系的实际情况,奠定了他后来从政治批判转向市民社会批判的理论基础和前提。因此,对于马克思的唯物主义思想的形成来说,这一考察可谓至关重要。另外,尽管它只考察了蕴含于封建地产之中的私有财产的本质及其与政治国家之间的关系,但实际上其结论具有普遍意义,这一点可以从马克思后来对私有财产的利己性(实即非社会性)的反对以及对市民社会优先于政治国家的强调可以看出来。据此可以认为,马克思的这一最早批判实际上奠定了他后来对私有财产和市民社会之批判的全部基础。